前回記事にしたVR周りのこともあるが、もともとずっと前から3Dモデリングには挑戦したかった。

しかしこのジャンルは入口間違えるとなかなか独学では厳しいとこがあって、これまでちょぼちょぼ試してはいたんだけど、ほんとかじるだけで挫折して終わってた。

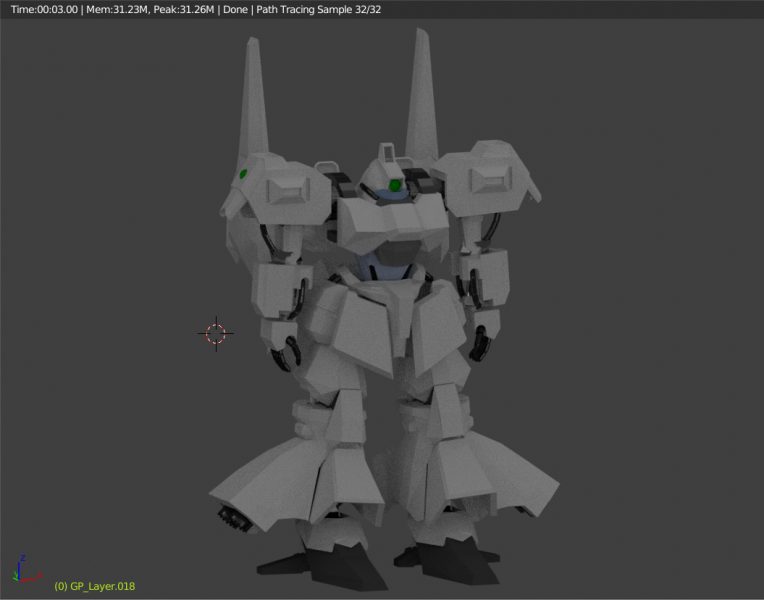

ただ、今回はこのBlenderというソフトがフリーかつ高機能ということもあって、非常にユーザー層が厚い=ノウハウが収集しやすいこととソフト自体の洗練もあってか、なんとかモデリングでそれらしい形を作るところまではたどり着けた。

もちろん、この後にUVマッピングでのテクスチャや、マテリアルやリギングといった部分も越えていかなければいけないのだが、とりあえず最初の形にはなったということで。