ほぼ例年同様の記事を書いてるが例年ほとんど誰にも読まれてない(泣)。

だが、後々の自身の備忘録として今年も書いておく。

(その分、文章量は絞ったー物によっては紹介だけのものも。おっさんになってきたので前ほど書く体力がないというのもあるがw)

例によって今年出た新刊ばかりということではなくあくまでも自分が今年はじめて読んだもの、という括りである。

ほか今年の特徴はあまり映画を見に行けなかったということかーこれはコロナ始まって以降ずっとともいえるが、今年はホント数えるほど。

一つはコロナ前はよく新宿の映画館まで見に行っていたが、感染症の流行り具合次第では落ち着いて見る気分にならないので沿線の中規模都市の映画館で見ることが多かったからかも─結果、見てみようかと映画は都心以外のそれでは掛かっていないか上映期間が短くて見逃すとか。

まあそんな状況で印象に残った作品たちを以下ご紹介。

■コミック作品

『九井諒子ラクガキ本 デイドリーム・アワー 』

九井諒子ラクガキ本 デイドリーム・アワー (HARTA COMIX) Kindle版

九井諒子ラクガキ本 デイドリーム・アワー (HARTA COMIX) Kindle版

九井 諒子 (著)

まあ何がすごいかというのは現物を読んで(見て)もらうか、Twitter(X)で同書の話題を検索してもらえばわかると思う。

実力のある人がさらに精進を重ねてよりレベルを上げていくというのは後述の森薫展でも感じたが、これはそれがより良くわかる一冊だろう。

こんなスゲェことやってるのにタイトルが「ラクガキ本」ですよ、そら世の絵かきはその凄まじさに崖から突き落とされ絶望に沈むしかないでしょう(泣)

『ふつうの軽音部』

ふつうの軽音部 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) Kindle版

ふつうの軽音部 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) Kindle版

クワハリ (著), 出内テツオ (著)

女子高校生のバンドモノだがこれまで当たったものと違って「カワイイ」要素がかなり薄く逆に泥臭いところが高校ぐらいの”軽音部”らしさがよく出てて良い。

まだ始まったばかりで既刊数も少ないがこの軽妙でありつつも熱く泥臭い感じが続く限りかなり期待できると思う。一つは大阪が舞台というのがいいのかも。

『宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する』

宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する 1 (MFC) Kindle版

宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する 1 (MFC) Kindle版

今井ムジイ (著), すずの木くろ (その他), 黒獅子 (その他)

いわゆるなろう系的異世界”転移”ものなんだけど、コミカライズがゆるふわな絵にも関わらず部分的に結構ハードな部分を裏に抱えていて、その夢物語と現実のバランスの取り方が良いと思った一作。原作はもう完結しているようだが、コミカライズもこの手の作品にしてはハイピッチのようなので完走してくれることを望む。

『即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。-ΑΩ-』

即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。-ΑΩ- 1 (アース・スターコミックス) Kindle版

即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。-ΑΩ- 1 (アース・スターコミックス) Kindle版

納都 花丸 (著), 藤孝 剛志 (著), 成瀬 ちさと (著)

いわゆる”転移”系異世界ものだが、主人公の力が文字通り「即死させる」なのでチート中もチート。しかし”転移”系として異世界に舞台設定しているのでその「即死」が異世界由来ではなく現代社会にいた時に既に持っていたことが効いている。結果的に物語の視点を「現時点(=異世界)」と「現代社会(=回想)」を行き来させることで逆にその中心にいる主人公の謎によりフォーカスされるーこのあたりうまい。あと即死させることができるからといってすべてが解決するわけではない点もgood。

『オルクセン王国史~野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~』

オルクセン王国史~野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~(ノヴァコミックス)1 Kindle版

オルクセン王国史~野蛮なオークの国は、如何にして平和なエルフの国を焼き払うに至ったか~(ノヴァコミックス)1 Kindle版

樽見京一郎 (著), 野上武志 (著), THORES柴本 (著)

これは異世界者というよりどちらかというとガチ目の仮想戦記系になると思うが、一部玄人筋に圧倒的好評を以て歓迎されていた作品。後述のカルロ・ゼン氏の『幼女戦記』などと同じくくりに入るだろうか。主人公が珍しくオークの王でヒロインがダークエルフの美女であるがコミカライズをミリタリー系で著名な野上武志氏が出掛けている時点で一筋縄な物語であるはずがなく(笑)。現時点ではまだ既刊2冊なので序盤も序盤だが、補給線=兵站のあたりから始めているのがさすが玄人受けする作品だと納得させられる。亜人(デミヒューマン)的な種族がそれぞれの特色を活かして兵科を構成しているのもうまい。

『明日の敵と今日の握手を』

明日の敵と今日の握手を【電子単行本】 1 (ヤングチャンピオン・コミックス) Kindle版

明日の敵と今日の握手を【電子単行本】 1 (ヤングチャンピオン・コミックス) Kindle版

フクダイクミ (著), カルロ・ゼン (著)

で、前述『幼女戦記』作者のカルロ・ゼン氏原作による外交・諜報を主軸にした一品。氏が原作の作品は読むのにかなり頭を使うのでコミカライズ作家ごとの違いで読みやすさがかなり大きく変わる─なので手を出しにくいのだが、本作は大当たりをひいた感じだろう。氏の作品によく出てくるルールを徹底的にしゃぶり尽くす鬼畜主人公とそれに振り回される物語の狂言回し役の女性部下のビジュアライズが非常に氏の原作に合っている印象を受ける。今の日本のお役人に足りてないのはこの強かさと愛国心(笑)では?

『beautiful place』

beautiful place(1) (ヒーローズコミックス わいるど) Kindle版

beautiful place(1) (ヒーローズコミックス わいるど) Kindle版

松本次郎 (著)

女子挺身隊・・・と聞くとギョッとするが、挺身隊と言う名の女子高生による武装自治組織の話である。その彼女らが守る街もかなり無茶苦茶かつ彼女ら自身もぶっ飛んだ連中ばかりという昨今の「銃と女の子」的なモノを想像するとかなりブチのめされるハードコアな一作。作画もいい意味で荒々しく、どことなく80年代末~90年代あたりのサブカル界隈で流行った大友克洋系統の雰囲気を思い出す・・・と思ったらそれもそのはずこの方かなりのベテラン作家さんだわ。既刊2冊でまだ全体像は見えてこないが期待の一作。

『ニセモノの錬金術師』

ニセモノの錬金術師 1 (MFC) Kindle版

ニセモノの錬金術師 1 (MFC) Kindle版

うめ丸 (著), 杉浦 次郎 (その他)

読みごこちは非常に柔らかいのだが、かなりハードな作品。”錬金術師”とあるが、主人公に買われた奴隷=呪術師の女の子のほうが実質的に主役といってもいいだろうーこの子がそのジョブ特性ゆえかけっこう物騒なのがこの作品ならではの独自色を作ることに成功している。本作もまだ序盤なので奥行きはまだ見えてこないが、こういう明るくありつつも本質はダークファンタジー的な作風は唯一無二なのでこの路線を突き進んでほしいところ。

『追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双』

追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双【電子単行本】 1 (ヤングチャンピオン・コミックス) Kindle版

追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双【電子単行本】 1 (ヤングチャンピオン・コミックス) Kindle版

仁森島司 (著), 日之浦拓 (著), GreeN (著)

異世界転移モノでもあるがループものでもある。現実世界への帰還のために100の世界でそれぞれミッションをこなし・・・という感じだが、冒頭のエピソードからループもの王道のお涙頂戴展開で、ここがしっかりフックとなって作中世界へ引き込まれる。ただループもの故、縦堀りはできても横への広がりが作品構造上作れない(あるいはページ数が必要)ため、そこがどう作用していくかだろうか。雰囲気は好きな作品であるのでがんばってほしい。

『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収~用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。』

貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収~用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。~(メテオCOMICS)

貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収~用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。~(メテオCOMICS)

飯島しんごう(漫画) まさキチ(原作)、メテオCOMICS

(※KindleのリンクないためBookwalkerへリンク)

これもなろう系的なファンタジーでいわゆる”追放系”なのだが、主人公が経験値の貸出・取り立てができるというのが面白い。作者いわく「リボ払いダメ、絶対!」をやりたくて書いたそうな(苦笑)。その恐ろしさが分かりつつも主人公が取り立て側なのでそれが逆にスカッとするに転化されているのがうまいな、と。あと本作でもう一点気づいたのはページ数の割に読みでが妙にあるな?と思ったらこの手のなろう系のスカスカコミカライズと異なり、本作はページあたりのコマ数が平均6コマ程度あり、それが1冊あたりの読後の密度感の秘密のようだ(それでいて狭苦しくない)。意外な掘り出し物の一作であった。

『二番手の女 歌姫としての誇りを胸に、最後のご奉公をいたします』

二番手の女 歌姫としての誇りを胸に、最後のご奉公をいたします(1)Kindle版

二番手の女 歌姫としての誇りを胸に、最後のご奉公をいたします(1)Kindle版

松葉サトル (著), 大菊小菊 (著), 天路ゆうつづ (その他)

女性向け作品であるせいか珍しく「音楽」が主軸になっている異世界モノ。いわゆる”追放系”のバリエーションかと思うが、音楽のフィジカルな強さ・影響力を物語のフックにしてそれをきっちりやっているのは珍しいと思う。それでいて主人公が音楽的才能に思い切り突出している天才といった設定ではなくタイトルに有るように二番手的な才能の人物にしているところもうまい。音楽の楽しさはそこだけではない、というのをよくわかっているんだろう。新刊が毎回楽しみなシリーズである。

『残り一日で破滅フラグ全部へし折ります ざまぁRTA記録24Hr』

残り一日で破滅フラグ全部へし折ります 1 ざまぁRTA記録24Hr. (FLOS COMIC) Kindle版

残り一日で破滅フラグ全部へし折ります 1 ざまぁRTA記録24Hr. (FLOS COMIC) Kindle版

天城 望 (著), 福留 しゅん (その他)

これは悪役令嬢=婚約破棄をやり返してスカッとザマァ系の作品だが副題にRTAとあるようにこれまでのこれ系の作品と異なり数日の間にやり返すところまでRTAするというのが斬新。事実単行本としても3冊で完結しスパッと終わっていて非常にいさぎよい。それが結果的に作品の密度にも繋がり、ちゃんと主人公のメンタルのリカバリーのところまでうまく拾っているので爽快感と良い読後感のある良作といっていい、未読の人にもおすすめしやすい作品。

『魔導具師ダリヤはうつむかない~Dahliya Wilts No More~ 』

魔導具師ダリヤはうつむかない ~Dahliya Wilts No More~ (ブレイドコミックス) Kindle版

魔導具師ダリヤはうつむかない ~Dahliya Wilts No More~ (ブレイドコミックス) Kindle版

住川惠 (著), 甘岸久弥 (著), 景 (著), 駒田ハチ (著)

アニメ化もされた作品だが、魔術師ではなく「魔導具師」=魔法を使った道具の作成というのは比較的珍しい。要は魔法で転生前の現代の家電製品を再現する、と言う体の作品だが、この作品の軸はやはり女性主人公と彼女が知り合う貴族男性の互いのトラウマ故のヤキモキするもどかしい距離感だろう。そこがどう縮まっていくのかというのが最大の見所なので、まあある意味王道の少女漫画的な作品とも言える。また発明品やそれに伴う事柄から発生する悲喜こもごもが良いギャグテイストにもなっていて読みやすい。

『お気楽領主の楽しい領地防衛』

お気楽領主の楽しい領地防衛 1 (ガルドコミックス) Kindle版

お気楽領主の楽しい領地防衛 1 (ガルドコミックス) Kindle版

青色まろ (著), 赤池宗 (著), 転 (その他)

これも異世界転生追放系だが、この手の作品は追放についてくる仲間が(なんらかの訳ありと言う理屈付で)女ばかりのハーレム展開になりがちなところをこの作品はちゃんと家臣団が頼れる中高年の男性中心というのが良い、これだけでも高感度かなりアップ。まあ肝心の街作り=領地の整備はチート使いまくりだが、逆に言うとこのあたりはこの手の作品の醍醐味でもあるので野暮は言うまい。またなにげに商会の重要性的なところも描いていてそこは好印象。リアリティとチートのバランスが良く読んでて楽しい一作。

『ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち』

ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち 1巻 (デジタル版ガンガンコミックス) Kindle版

ひねくれ騎士とふわふわ姫様 古城暮らしと小さなおうち 1巻 (デジタル版ガンガンコミックス) Kindle版

葵梅太郎 (著)

歳の離れた幼い王女の婿になれといわれた妖精の声が聞こえる騎士と、同じく妖精の姿を見ることができる故に城に自分の居場所のなかったクラフト好きの王女様が妖精たちのリクエストに応え、彼らの喜ぶ家を作っていく、というファンタジーもの。騎士様は「ひねくれ」とあるように騎士の割に貴族社会が嫌いで内心毒づいているようなキャラだが、幼い姫をちゃんと守ろうとしているので見てて安心ーというか基本的にこころふわふわファンタジーなので癒される(笑)。

『俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることになった件』

俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることになった件 (1) Kindle版

俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることになった件 (1) Kindle版

裂田 (著), 秋乃かかし (著), 森倉円 (イラスト)

異世界転移・・・ではなく被・異世界転移というか「あっち」側の女騎士が「こっち」側の農家のところへ迷い込んできたというケース。このケース数は少ないと思うが最近ちらほらとは見かける。近年ではこの作品が嚆矢なのかな?(類例としては『家系女騎士』というラーメン屋へ転移してくるという恐ろしい作品もあったがw)この作品の注目点はファンタジーに見せかけて意外とマジメに現代の農業問題をちゃんと扱っていることや、”異世界”からの来訪者に対してちゃんと政府が検疫と隔離をして調べる描写がある点。もちろん厳密にやると話が進まないのでゆるさもあるが、この誠実なスタンスが作品の評価を高めていると思う。

『天幕のジャードゥーガル』

天幕のジャードゥーガル 1 (ボニータ・コミックス) Kindle版

天幕のジャードゥーガル 1 (ボニータ・コミックス) Kindle版

トマトスープ (著)

全盛期のモンゴル帝国の侵略で生まれ故郷を侵略された奴隷の少女ーシタラがモンゴル後宮に入り込み「知恵」という武器に復讐を試みる、という作品。ハードな作品内容に対して可愛い絵柄なので陰惨さが薄れているのが救いか。年代的に13世紀頃、モンゴルとイスラム文化が交錯する感じの作品なので勉強になる。『バットゥータ先生のグルメアンナイト』も似た雰囲気あるがこちらのほうがよりディープな感じ、大作の予感。

『また、同じ夢を見ていた』

また、同じ夢を見ていた(コミック版) : 1 (アクションコミックス) Kindle版

また、同じ夢を見ていた(コミック版) : 1 (アクションコミックス) Kindle版

住野よる (著), 桐原いづみ (著)

発行年2018年とのことなので少し前の作品、かつこの手の作品構造はけっこう繰り返し書かれてきたモチーフでもあるので目新しさはないのだが、それ故に逆に懐かしさがある、といった感じの一品。このコミカライズ版はやさしい感じの絵柄でそのノスタルジックさをブーストしているのも良い。

『タワーダンジョン』

タワーダンジョン(1) (シリウスコミックス) Kindle版

タワーダンジョン(1) (シリウスコミックス) Kindle版

弐瓶勉 (著)

”シドニア”の弐瓶勉氏の新作。いまのところ作りは王道のファンタジーのようにも読めるがそこかしこに弐瓶ワールドの断片が見え隠れして世界観的にはつながってそうな雰囲気。これもまだ数冊しか刊行されていない段階なのでこれからか。

『おせんー和な女』

おせん 和な女 (1) 【電子限定カラーイラスト収録】 (バーズコミックス) Kindle版

おせん 和な女 (1) 【電子限定カラーイラスト収録】 (バーズコミックス) Kindle版

きくち正太 (著)

おせんシリーズは既読だったのだが、編集者に請われて再度新規にシリーズ立ち上げということの模様。しかし世界観としては前作からの継続だが作品の絶対的女神・天女であるはずのおせんさんがなんと子持ちに!?まあこのあたりはうまく人情噺にも絡めておせんさんに新しい場所を与えることに無理なく成功している、うまい。あとはもう安心のきくち節ですな(笑)。氏の作風がわかってる諸兄なら素直に楽しめると思うし、ご新規さんへの入口としても良いと思う。

■小説作品

『奥右筆秘帳』シリーズ

密封<奥右筆秘帳> (講談社文庫) 文庫

密封<奥右筆秘帳> (講談社文庫) 文庫

上田 秀人 (著)

幕府の書記官のひとつ奥右筆のベテランがその役職上関わった秘密のため命を狙われるが、隣家の部屋住みの次男坊の剣の腕に助けられ彼を護衛に幕政のなかで生き残りを模索していく、的なシリーズ。政争と剣戟のバランスが良くなにげに良質のエンタメシリーズという印象。この著者の方、もともと文章はかなり読みやすい技量をお持ちだがその分感情部分の踏み込みが薄く感じることあったのだが、本シリーズは未熟な若侍と老獪な官吏という相反する者たちをバディとしたことでそのあたりいい化学変化が起きている気がする。

『薬屋のひとりごと』

薬屋のひとりごと (ヒーロー文庫) Kindle版

薬屋のひとりごと (ヒーロー文庫) Kindle版

日向 夏 (著), しの とうこ (イラスト)

いわずとしれた大ヒットコミック・アニメ作品の原作、セールになってたので。トータルでは後半に行くにつれてそんなことはなくなっていくのだが、とにかく1巻目の文頭の読みづらさは少々手こずった(それも同巻の後半には消えるのだが)。話題作になるだけあって面白かったし、2作あるコミカライズの片方が「脱税版」(苦笑)と呼ばれるなどとばっちりもあったのはお気の毒ではある。ただ―これは本作に限らないのだが―意外とこの手の作品というのは情景描写にディティールはあまり必要とされていないのだな、というのは発見だった(それ故の”ライト”ノベルか)ー徹底してキャラクターの関係性が肝なのだろう。逆説的に言うと、バカにされがちな「なろう系ファンタジー」的な作品のコミカライズもかなり漫画家さんの技量に依るところが大きいのだな、と。(このあたり前述のオルクセンの原作者の樽見先生がツイートされてたコミカライズの野上先生の凄さなどはこれで行くとSSS級ということかと思う)ちなみに自分の読んでる「納税版」(サンデー版)のコミカライズの倉田先生は無事産休を終えて最新刊も出ている(計画的に描き貯めもされていたそうだ)。

『猟奇犯罪捜査班』シリーズ

ON 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 (角川ホラー文庫) Kindle版

ON 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 (角川ホラー文庫) Kindle版

内藤 了 (著)

タイトルで気になっていたシリーズだがセール時に一気読み。そのタイトルに反して全体的に真っ当な(ややファンタジー的な)警察官題材のエンタメ小説という感。「猟奇」とあるが文字作品のためあまりグロさはなく、けっこうその背景も精神的なエグさもマイルドなのでタイトルに期待して読むと肩透かしな層もいるかも。どちらかというとこの作品は女性主人公のいい意味での「普通さ」がシリーズ全体で効いてくるタイプの作品で、まっとうな感覚もった普通の人むけのエンタメ小説という感じ。ただ主人公が保護する形になる猟奇殺人犯の少年まわりのネーミングはちょっと厨二病的なところがあってもちっとこう(以下略 ちなみにTVドラマ化もされていたようだが昨年話題になったTVドラマ原作の漫画家さんが自死された件を思い出すような換骨堕胎もいいところの改変だったようなので調べないのが吉。

■展覧会

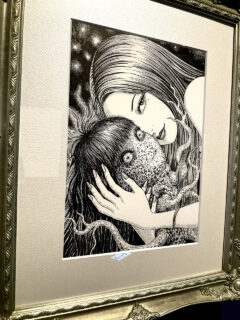

『伊藤潤二展』

伊藤潤二展 誘惑

伊藤潤二展 誘惑

JUNJI ITO EXHIBITION:ENCHANTMENT

世田谷美術館にて。『富江』などで知られるホラー漫画家の伊藤潤二氏だが、国内はもとより海外でも人気のようで、自分が見に行った時もけっこう外国からのお客さんが見に来ていたのは印象に残った。ホラーと言えばグロいのが相場だが、惜しくも今年亡くなられた楳図かずお先生の時代から正統派の美女をちゃんと美女として描けるだけの画力がないとなかなかホラーならではの迫力は成立しない。その点、本展覧会で観ることのできた伊藤美女の原画の数々はまさに眼福の至。これも伊藤先生の緻密かつ正確な画力あってのものだなあと思いため息つきっぱなしの展示であった。

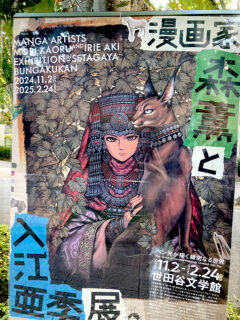

『森薫展』

漫画家・森薫と入江亜季 展

漫画家・森薫と入江亜季 展

―ペン先が描く緻密なる世界―

Manga artists MORI KAORU and IRIE AKI Exhibition -The World of Intricate Paintings Created with Pen-

おなじく世田谷美術館にて。入江亜季先生との合同展だったが自分は入江先生未読なので森先生目当てで。いやー、これなにがすごいって世間のイメージだと「緻密さの森薫!」的なところあると思うんだけど、生原稿見るといい意味でその真逆、エネルギー満ち溢れた描線で「森先生、なんて男前!?」というのが最大の印象。また冒頭の九井先生のところでも書いたが、このクラスの描画できる作家さんが「自身の伸びしろが減ってきたので鍛え直すか」的なこといいながらしれっとデッサンとかでさらに技量上げまくってるのもう脅威しかないですわな!?また展示にご本人のコメント的な文章も多々ある展示だったんだけれども、個人的にはこのテキスト部分のほうがひょっとすると生原稿よりもより感銘を受けたかもしれない。返す返すも図典のようなものが発行されなかった展示だったのが悔やまれる。

(なんと男前な・・・・・!?)

『上條淳士展』

画業40周年記念 上條淳士展 LIVE

画業40周年記念 上條淳士展 LIVE

弥生美術館にて。こちらもすごかった。上條淳士は「線」の作家だという認識は前からあったが、その線をより効果的にしているのがその「構図」にあった、ということを再発見できたのはこの実際の展示で広い空間の中で観ることができた故かもしれない。上条先生は吉祥寺などの小さなギャラリーではよく展示をされているんだが、小さいところって行きづらいし(特にコロナ以降は)、以前からもう少し広いスペースでやってほしかったのでこの展示はなによりの機会だった。ぜひ今後もある程度のサイズのある会場でこういった機会を設けていただけると。

■映像作品

『この素晴らしい世界に祝福を(このすば 3期)』

数年のブランクを経て帰ってきた人気シリーズだがそのクオリティはいい意味で相変わらず(苦笑)。この作品はWebラジオやキャストのインタビュー、オーディオコメンタリー等を聴いてもわかるが、とにかく演じている役者陣が心底この作品を楽しんで・愛して、熱を込めて演じているのがいい。それが成立するのもやはり制作スタッフ側の姿勢にあり、今シーズンだと1話だけのゲストキャラにわざわざオーディションをやり、その結果決まったのがもうベテランとも言っていい小清水亜美さんであり、収録ではその小清水さんにわざわざ舌打ちだけを何テイクも余分に録ってもらうなどいろいろ頭おかしい(褒め言葉)。作品としては原作でも貴族社会中心の6~7巻目。少しカラーが変わる=世界が広がるが基本は変わっていない。しかし貴族社会=しきたりの強い世界であることがこれまでとは少し違うシリアステイストを加えているのも確か。またそれとは別に普段は気さくな悪魔であるあの方の真の姿が垣間見えるシーンなどもこの世界観の広がりに一役買っているだろう(ここは原作読んでも名シーンだった)。そしてさらに今シーズンの好評を受けて追加のエピソードが期間限定劇場公開+ディスク媒体での発売も決まっている。一説によるとシリーズここまで他の人のギャグにつられて笑うことなく耐えてきたアクア役の雨宮さんが本気で吹き出してしまい初めてNGを出したシーンがあるそうなので、これは今から来春が楽しみ。

『鬼滅の刃・柱稽古編』

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編

原作既読なので当然消化試合パートであることは理解していたが、話題になっているように今期最終話(8話)にはやられた。フィルムとしてのリズムの良さ、構図のとり方の素晴らしさ、音楽のシンクロ率と最高の出来だったのではないか(海外でもよく話題になるスコアなどでこの話数は軒並み最高評価らしい)。個人的に一番やられたのは悲鳴嶼さんが無惨に初撃を喰らわせるため無惨に接近するシーンでの足元→膝下~膝頭へとのあおりの構図ーこれは正直「うおー!?これはやられた!!」という見事な構図だった。このあたりは原作にはないものなので、純粋にアニメスタッフの功績と言っていいよね?続編は映画で三部作とのことだが、個人的な上弦戦ベストバウトである「上弦の二VS胡蝶”三姉妹”」が早く見たいものである。

『ルックバック』

ルックバック

ルックバック

数少ない今年劇場まで足を運んだ作品。チェンソーマンの藤本タツキ氏による話題の短編の劇場アニメ化。チェンソーマンが周囲の期待と裏腹にアニメ化で大きく失敗して話題になったが、これはそれをいい意味で180度ひっくり返す最高のクオリティでのアニメ化だったのでは。監督はじめ数名のアニメーターさんで大半を作画したとも聞いたし、終始その絶妙の空気感を崩すことなく描ききったアニメーションは素晴らしいと思う。あと映画作品としていうなら「ああ、こんなもんまでアニメで(このクオリティで)やられたら邦画・実写ドラマの出番はますますなくなっていくな」というのが最大の印象でしたな。短い1時間前後の作品にも関わらず見ごたえのある作品。

『来る』

来る

来る

ずーっと前の作品で気にはなっていたが何かと観るタイミング逃してた作品をようやく。うん、ネタとしては面白い部分たくさんあるけどもー原作を踏襲したのかもしれないがー冒頭の被害者家族のシーンのくどさが映画としてのリズムを悪くしてるのは否めない。なのでその”前提”である家族のシーンの描写以降は凄く楽しんで見れた―というか最大の見所は松たか子による「祓い師(物理)」の迫力でしょうかね(笑)。腹が減っては戦はできぬとばかりにしっかり食べるのもいいし、邪魔者には猛烈な足払い喰らわせるのもいい。中島哲也監督作品なので世間的に評価分かれるタイプの作品だろうとは思うが原作はシリーズものらしいので評価次第では映画もシリーズになってたかもーそれもちょっと見たかったんだが・・・なさそうだな。(あとでキャストインタビューあさって読んでみるとちょっとドン引きだったのでw)

『来る』予告編

『エイリアン・ロムルス』

エイリアンシリーズは最初期を除いてなんだかんだ映画館まで見に行ってるのでこれも観に行ってきた。直近の産みの親リドリー・スコット監督による前日端的な話がことごとくトンチキな内容だったのに比べて本作は小ぶりながら本来の路線に戻した感じ。ということでエイリアンシリーズ感は非常に高かったものの、舞台設定的なところからか常に狭苦しい感じがしたのがなんともーこれまでもホラー故の密室劇ではあるんだが、それに至るまでの宇宙空間の移動などでそれなりに広さは感じられていたが本作はややそれが薄い。あと不要なジャンプスケアがちょっと多すぎかな、そういうのはこのシリーズには求めてないのでもっと心理戦でがんばってほしい。映像ギミック的には面白いシーンはいくつかあった。

『ジョン・ウィックシリーズ』

ジョン・ウィック(字幕版)

ジョン・ウィック(字幕版)

これもずーっと見る機会なくてようやくアマプラで。うん、いい意味で内容はあってないようなもんですな(笑)。けどエンタメ作品てこれでいいのよ。特筆すべきはやはり”コンチネンタルホテル”という存在かーこれは素敵。あと感想としては”ジョン・ウィック刺されすぎ、撃たれすぎ、背負投げしすぎ(苦笑)”くらいですかね。真田広之の出ているという最新作はまだ見てないのでそのうちみてみるか。

■音楽作品

概観

実は今年は近年では一番音楽を聞いていたのかもしれないのだがーその理由がAppleMusicに登録したためーその割にはあまり「新しい音」への発見には繋がらなかったかも。もちろんEchoShowとかを介してダラダラ流すなかで「お、これいいな」という曲はたくさんあったんだが、サブスクの場合それがあまり次へつながったり体系的な知識としてつながっていかない感がすごい。まさに流して「消費」していくだけというか。逆に他のところで名前だけ聴いて気になったアーティストを深堀りするのには非常にこういったサブスクというサービスは向いている。ただしその名前が最初に目に見えるところに流れてこないと、こちらはずっとそれを知らないままーサブスクで流れてきても聞き流していれば「ハイそれまでヨ」となってしまう。なんとも痛し痒しである。

『キラキラの灰』リーガルリリー

『キラキラの灰』リーガルリリー

『キラキラの灰』リーガルリリー

ダンジョン飯のEDタイアップ曲だが、それもあってかリーガルリリーの持つある種のクセの強さがいい意味で中和されており、一時期こればっかり聴いていた。リーガルリリーは才能のあるバンドかと思うが、案外こういう「制約」がついたほうが結果的にいい作品ができるタイプのバンドなのかも。いまどきギターソロがちゃんとあるというのもおっさんの自分にとっては非常に高ポイント(苦笑)。歌詞も作中とダブルミーニングっぽくも捉えることができてなかなか良い。

『思想犯』ヨルシカ

『思想犯』ヨルシカ

『思想犯』ヨルシカ

これは数年前の曲らしいが知ったのが今年なので(笑)。これも非常にバンドサウンド的なアプローチが心地いい1曲。ギターのリフも良いがなにげにこの曲の肝はベースだなあ。このある種裏メロ的に走るベースがこの曲独自のグルーヴを生んでいると思う。こじらせつつも孤独に苛まれる気持ちを吐露した歌詞も良い。

『keep my head together』マリリン・マンソン

KEEP MY HEAD TOGETHER [Explicit] Marilyn Manson

KEEP MY HEAD TOGETHER [Explicit] Marilyn Manson

これも数年前の曲ですな。マリリン・マンソンはもともと非常にキャッチーな曲を意外なほど世に送り出しているが、これも非常にメロディがいい。今どきの欧米のミュージシャンでこれだけメロディックな曲ってもう主流じゃないのか、あまり表立って聴く機会は減ったように思うが、それでも自分の中ではこういったスタイルが王道のような気がするんだがなあ・・・。ヒップホップ的なリズム中心の楽曲もいいがやはり根底には歌心というかー欧米的にいうとブルースの系譜があってほしいということかねえ。

『Cat』鈴木弘

『cat』Hiroshi Suzuki 鈴木弘

『cat』Hiroshi Suzuki 鈴木弘

これも最近の方ではなくかなり前の方かと思うんだが、ジャズをあまり聴かない自分としてはかなり繰り返し聴いたのがこの『Cat』というアルバム。いろいろ深堀りして聴いてみたいところなのだが、この方見ておわかりのように「ザ・日本人の標準名」とでもいうようなお名前なのでアーティスト情報があまり拾えない(苦笑)。またこのあたりサブスクの弊害でもあるのだが、曲は聞けてもその周辺情報というのはサブスクに曲があるからと言ってすぐわかるもんでもないというのはなんとも隔靴掻痒ではある。

『0』Ado

『残夢』 Ado

夏に出たニューアルバムのトリの曲のようだがバージョンによって記載あったりなかったりどうなんだろ?トリを飾る曲だけあってかっちょいいっすな!というかこんだけ音数たくさんでピコピコズビズビいわせてくれるとNIN通ってきたおっさんとしては親しみを感じるので非常に刺さるものがあった。これもapple musicで流れてきたので初めて聴いたんだが、やはり数ヶ月ラグはあったな。ある意味Adoはいま一番国内外で旬のアーティストでもあるので動向は追っておかんとイカンということですな。

(こんなコラボもしているし)

この素晴らしい世界に祝福を!(シーズン3)

この素晴らしい世界に祝福を!(シーズン3)