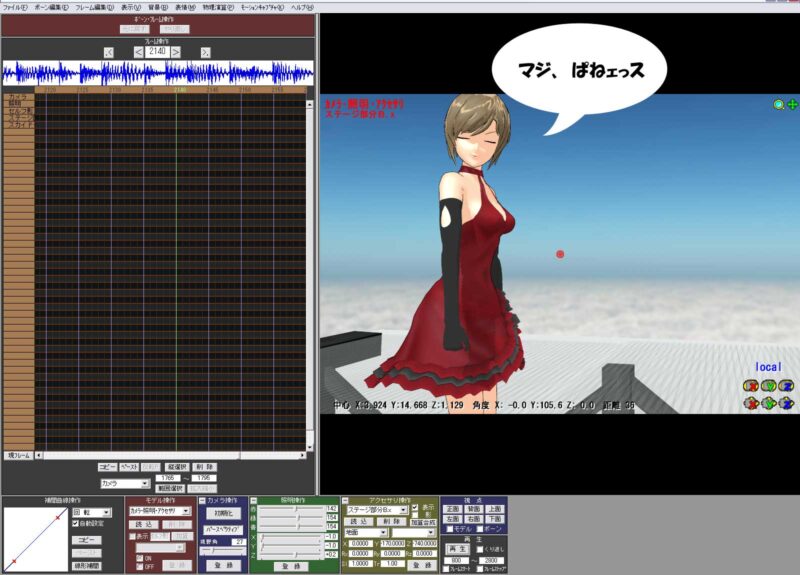

先日ちょこっと言及したMMD(Miku Miku Dance)ですが・・・。

ちょっとやばいですな、コレ。

ちょこちょこと、息抜きがてらに触ってみているんですが、できることの多さがハンパじゃない。

いってみれば、ちょっとした小型の映像製作プロダクションぐらいの機能があるかもしれない、一昔前の。

映画とか、映像を作りたくて、でもスタッフや資金などが無い―そういう人にはもってこいのツール。

逆に言うと、そういう人たちの「でもスタッフが」「でも資金が」というエクスキューズ通用しなくなちゃってるぞ、これ。(*1)

それぐらい何でもできる。

それを実現しているのは、モデル、モーション、アクセサリ、エフェクト、といった膨大な数のユーザーライブラリ。(*2)

それがほぼフリーで出回っている。

(傾向としては、商用でなければ実質フリーのようなスタンスが多い)

で、使っていてもうひとつ、ありありと感じたのは、しかしコレはたぶん日本以外にはこの規模では広がらないだろうな、ということ・・・。

■言語の壁―その影響

よくIT業界などで「英語の読解力がないので、技術的な一次情報を即得られない=日本不利」といわれる。

これは至極あたり前な話で、業界の最先端の技術は英語―だからキャッチアップはなんとかできてはいるが、日本発でのそれは考えにくい。だから、いくら先端的なサービスを国内マーケットで開発・シェアをとっても、それが海外での全面展開にまで至らない。そういう話をよく聞くし、事実だろうと思う。

(ガラケーとかそうだよね)

なのに、ことこの(マンガ・アニメ文化をベースにした)CGM文化での日本発のものの圧倒的な強さというのはどういうことなんだろう?

もちろん他の国でも、SF映画やホラーなど、特定のジャンルをベースにしたCGMモノというのがあるかと思うんだが、正直数の面ではあまり比較にならないと思うし、トータルのクオリティで見て日本のレベルに及ぶものはものは凄く少ないように思う。(突出した個別作は別=どこの国でもいい意味での「キ○ガイ」は一定数いるw)

これは日本の場合、そのベースとなるものがほとんどマンガやアニメ=二次元ベースである、というところも大きいのかな?とは思う。(”三次元”のそれに比べて圧倒的にコストが低いのだ)

こういうと、「たかがマンガじゃん」とくくる人もいるだろうと思う。

それもある意味では正しい。

しかしこれだけ、メディアの多チャンネル化・グローバル化が進んでいるなかで

①自発的に

②ある程度の品質のものが

③一定の規模で

作り続けられている、ということに目をつぶるのなら、その人はあまり”現実的”な人とはいえないわな。

事実CGMがメシの種のyoutubeがこんなプログラムを発表もしているし、アニメの製作ツールをわざわざリンクさせているのも、コンテンツの「数」そのものが、いかに重要かを示している。

では、なぜこれだけの規模の自発的なCGMの発生が、日本にだけ限定されるのか?

いくつか理由は考えられると思うが、その大きな理由のひとつに「言語」の問題があるんじゃないだろうか、と思うのだ。

これはアクティブな意味と、パッシブな意味、二つの側面がある。

■日本語という「壁」

まず第一に―パッシブな理由。

たとえばこのMMD。

これだけのツールやライブラリの蓄積があっても、それは基本全部日本語ベース。

ソフト自体がいくら簡便でも、これは日本語を読めないと、十分に使いこなすことはできない。

そう、先ほどあげたIT業界の話とまったく逆のことが起きているわけだ。

このMMDに限らず、CGMではマッシュアップ(既存の素材をミックスして独自のものを作り上げる)がある種スタンダードなアプローチだと思うが、そのマッシュアップの素材となる、膨大な量のコンテンツが日々生産・消費されている―日本語圏内のみで。

そう、その膨大なコンテンツを利用しようと思っても、日本語を使えない文化圏では圧倒的にハードルが高いのだ。

日本人は英語のテクニカルドキュメントを、喋れないまでも読める人はたくさん居ると思うが、その逆はほとんど無い。

だから、これだけの膨大なソフトウェア・リソースも、基本日本語圏のみでしか流通しない。

(香港や台湾などからちょくちょく日本文化ベースのCGMが来るのもひとつはコレが理由だろう)

※逆に言うとこれは、日本人だけが特に創作の面で優れた特性を持っているわけでもない、という証拠でもある。

■ネイティヴ・ランゲージのもたらす思考の違い

つぎに第二の―アクティブな理由。

それは日本語の特性―仮名・真名混じりの言語であるということ。

言語―というか文字には「表意(表語)文字」と「表音文字」があるが、日本語のように仮名(ひらがな・カタカナ)と真名(漢字)―両者が入り混じる言語体系というのは、珍しいのではないか?

そういう意味で、実は日本語というのは非常に多重構造的な言語だ。

そこへ加えて和製英語のように、海外言語の概念を躊躇なく取り入れる、という側面もある。

ようするに非常にハイ・コンストラクトな言語である、といえる。複雑なのだ。(*3)

(日本人もバイリンガルぐらいには、という人もいるがこの点考慮すると実はトリリンガル相当といってもいいのではないか)

表音文字言語がもつ「韻」の理解はもちろん(俳句など独自のものもある)、表意文字言語ならではの「パタン認識」能力。マンガ、アニメの独特の表現記号=いわゆる「漫符」などは、「パターン認識文化ならではの産物だろう。

ある意味それと同類項のフォント的な表現に強い、という言い方も出来るかもしれない。非常に視覚的な言語なのだ。

(webページなどもおそらく国内のそれのほうがカラフルなものが多いのではないだろうか?あくまでも印象論だが)

そういった言語文化的背景が、このCGM文化―これら動画ベースのものに限らず、既にある種の歴史すら存在する「同人誌文化」(いわゆるマンガの二次創作)も当然含む―の母体になっているのは、まず間違いないだろう。

ワンパターンな、決まりきった構図やディティールの絵を、その界隈では「ハンコ絵」(判子のようにパターン化された絵)と呼ぶそうだが、そういったものが成立し得る=意味を持ったものとして通る、というのは、やはりこの「パターン認識」能力故のことだろう。

パターンとして成立すれば、それはある種の「文脈」に沿って「意味」=「物語」を語れるのだ。

(これはひとつの、視覚表現における「文法」を持っている、といえる)

そういう思考方法・感覚の違い―これも「言語」の違いがもたらす大きな理由のひとつだと思う。

■”視覚言語”としての日本語文化

パターン認識、その能力の高さ―それが、現代の「視覚中心」の文化では、強力な武器になる。

前述のように、日本人はこういった能力を、後天的に―言語を媒介として文化的に―植えつけられる。

ハイコンストラクト、かつパタン認識的な日本語という言語を使って生活するということは、そういうことだ。

そういうものがある種具体化したのが、いわゆるマンガ文化だとおもうし、まず間違いなくそれを土台として、この国のCGM文化は成り立っている。

加えて我が国は、こういったCGM文化になくてはならない、デジタル機器の本場のひとつだ。

多くの人はそれを購入できるだけの経済力があり、それ使いこなせるだけの基礎教育を、ほとんどの国民が受けている。

条件的に、これだけのものがそろっている国はそうそう無いのではないか?

もちろん、ハリウッドに代表されるような、大規模集約的な、大量の資金を投入したハイエンドの製作産業とは、真正面からは太刀打ちは出来ない。ただし、裾野の広さ、コストの安さから来る数と、それに支えられたコンテンツの多様性というのは、この多メディア・多チャンネル時代あって、この国の大きな武器になるのではないかと思うのだ。

最近の初音ミクをひとつのきっかけとしてはじまったのは、単なるキャラ萌えブームのようなものではなく、そういった潜在化していたコンテンツ作成能力の顕在化プロセスなのではないかとすら、自分は感じる。

そういう意味で、この界隈はやっぱり刺激的だし、もっと注目すべきものだろうと思う。

そして期さずして、この界隈を眺めることが引いては日本という国がどういう存在なのかということを、眺めることにもなるのではないか、と思うのだ。

こういった、ある種マニアックみえるものは、あくまでもその入り口。

音楽でいえばサウンドの細かなディティールのようなもの。

それを通り越して、よく耳を澄ませば、その先にはある種のメロディが見えてくるはず。

日本人は―自分たちはなにものか?というその主旋律が―。

※八極拳のモーションあったのでつないでみた。

自分のやったのはモーションのつなぎとカメラワーク、若干の表情付けのみ。

しかしつなぎのコンマ数秒とはいえ、単純に「歩かせる」ことのなんとむづしいことか。

逆に言うといかに普段我々が、我々自身の身体の動きについて、何もわかっていないのか、ということが良くわかった。

(基本的に「ありゃ?」と思うモーションの部分は、全部自分の作業の部分だと思います、ハイ;)

後やってみてわかったのはカメラワークも重要な「意味」をもつ、というこったな。

積ん読になってた、富野監督の『映像の原則』ちゃんと読もう(--;)

(*1)

このMMDのみならず、いまは他にもいろいろ機材・ツールとしてのハードルが下がってきているので、昔のようなコネクション力・ネゴシエーション力で立ち回るタイプの、プロデューサー型のディレクターはお呼びじゃなくなってくるだろうな、これからは一層。

これだけハードルが下がってるのに、自分の手を動かさない人間は、当然敬遠される。

(*2)

ただ、これだけ豊富なユーザーメイドのライブラリがあっても、やはり弱点はある。

そう、その青春のリビドーをある種の復讐かのように注ぎ込んでいる青少年による製作が多いからか(泣)、むくつけきおっさんをはじめ、成人男子モデルがやはり相対的に少ないのだ。

今回もしぶいおっさんモデルがいればそれでいきたかったが、ゴンドールの大将ぐらいしかおっさんモデルみつからなかった。 orz

美女だけでは物語にならん。やはりむっさいおっさんがおってなんぼだろう、うむ。

(*3)

日本人が英語が苦手ということの理由のひとつは、この複雑さにある、というのは考えすぎだろうか?

要するに、普段の思考形態からくる微妙なニュアンスの表現に、まずとらわれ、つまずいてしまうというか。

表音文字と表意(表語)文字との違いということも大きいと思う。

※2011/06/28 追記

とか書いた矢先こんなモン出てきたでござる。アタマ痛い・・・orz

※2022/06 標題の表記を統一、リンク切れを修正、一部勝手に脳内盛り上がってた痛い表記・レイアウトを微修正