実写で見て、却ってその凄さに改めて頭を垂れる。

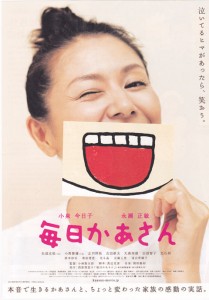

映画『毎日かあさん』

試写会めったに当たったことがないんだが、これは呼ばれるようにして当たった、不思議だ。

同題の西原理恵子のマンガの鴨ちゃんが亡くなるまでのところを映画化した形か。

今年はなんだかんだであまり劇場で映画見れなかったので個人的にはいいクリスマスプレゼントもらったな、と思ってたんですが。

いや、実写でやるとパネェっす。

マンガだと―というかりえぞお先生のベテランの才気あふれる筆致によって明るく笑い飛ばせるが、実写でやるとまず

「ああ、現実はこうだったのか」

(あるいはもっと凄まじかったんだろうな)

という感じ。自分がこういう話をリアリティを持ってとらえられる年齢になったからというのもあると思うが、これ実際身近な問題だとすると相当きついぞ。

映画としてはそのあたりの監督のスタンスがかなり不明でゆるい感じ(というか原作を単に踏襲してるだけ?)なんだが、逆にそのゆるさ故にいろいろ想像してしまった。

そこを思うに逆にそういったつらささえも、あんな笑えてほろりとさせるものに転化させつつ、かつすべてを引き受けて身近な人の「アルコール中毒」という緩慢な地獄を戦い抜いた西原理恵子の凄さというのを改めて感じざるを得ない。そしてそこに支えられつつも最後にはアルコールに打ち勝った鴨ちゃんの凄さも。

どの著書にあったか、ちょっと記憶が定かでないんだが

「あたしたちようやく勝ったよね」

的なセリフがあったかと思うんだが、ほんとすごい。

そして作中でも(当然原作でも)出てくるんだが、やはりりえぞお先生のお父さんがアルコール中毒だったような描写。

そう、これ、以前ある本を読んで知って以来身震いした記憶があるんだけど、そういう育った家庭でつらい思いをした子供たちはそのやり直しを無意識のうちにしようとして、親と同じ傾向の問題を持つ人を選びやすい―まさにそのパターン。

そしてどうもそれは”負け戦”にならざるを得ないことがほとんどなんだそうだ。

そういう意味でも実はこの二人の勝利は奇跡だろう。

原作にもあったが鴨ちゃんの「子供たちを傷つけずにすんだ」というのはまさにこの繰り返しの鎖を断ち切った・断ち切れたことへの静かな満足感だったのか、と。

以上がまあ大まかな感想なんだが、ただこれって残念ながら映画の感想、というよりりえぞお先生の経た体験の凄さ、凄まじさへの感想なんだよね。

映画としてはタイトルが『毎日かあさん』とついてしまってただけに突っ込んだ方向へ焦点を絞りきれなかったのかもしれないが、りえぞお先生の原作と監督あるいは脚本家がガチンコの勝負してないような気がするんだよなあ。

「先生、これ、そのまんまやったんでは中途半端なほのぼのお涙頂戴ムービーですわ」

「こういうぬるい脚本やと客来ません、すなわち銭の花は咲きまへん」

「金がないのは首がないのと一緒や―センセそういわはりましたよな」

「なんで、おもいっきりどろっどろにやらしてください、そのかわり客呼んでみせます」

とかこういうやり取りできるだけのスタッフはたぶんいなかったような気がする(苦笑)。

けどそれぐらいの覚悟でいかんと、実は西原作品のもつ人生のもつ毒の味、その素晴らしさというのに太刀打ちできないのではないか。

西原理恵子の作品の素晴らしさにはもちろんあの叙情豊かなリリカルな表現の部分もあるんだが、その美しさを支えているのはこういったどぎつい毒の塗りこめられたキャンバスだ。

そこをきれいな部分だけ取り上げてみても、西原作品のように読者の心は打てない、届かない。

たぶんそこまで腹くくって撮ってないんだと思う。

まあ映画一本、不景気とはいえ目玉飛び出るような金がいろんなところから出てるだろう。

それぞれの思惑も当然あるだろう。

ただそれをにっこりわらって受け答えしながら、己のエゴをそのすべてを利用して発散させる。

それが映画監督なり、作家っちゅうもんじゃあねえのか、と。

バガボンドの伊藤一刀斎の言葉を借りるなら「まだ舞台にあがっとらん」、そういう感じか。

これは出演の俳優陣が非常に素晴らしかっただけに余計にそう感じる。

子役の二人も抜群だったんだが、やはり主演の小泉今日子・永瀬正敏の熱演が素晴らしかった。

それだけに―。

今回来ていた客層は恐らく西原作品を読んでる人がほとんどだろうと勝手に想像しているのだが、そのあたりどうなんだろう。

原作を知っていると、それぞれ原作と同じシーンが再現されているところは「ああ、あのシーン、あのシーン」とわかるが、一見のお客さんはまたとらえ方が違うだろう。

もっといえば主役の二人の置かれた立場というものをどれだけ前提として知っているか。

かといってそこを説明くさくやられても”作品”としてはさらに見劣りしてゆくし。

そしてこの人の作品だから比較的違和感なくできたんだろうが、作中のアニメ部分のカットのウェイトと意味あいとか―そのあたりもほんとはもう少しやりようがあったような気がする。(回想シーンは全部それでやるとかの統一感がなく、けっこうばらばら)

とまあ疑問の部分もたくさんあるんだが、実はこういった感想も原作ファン故だからかもしれない。

何も知らない一見さんならば逆にほどほどみられる佳作ということになるのだろうか。

ただ個人的には上述したように、作家・西原理恵子が背負ってきた”重み”―その片鱗にしか過ぎないにしても―を感じられたのは収穫だった。

そういう意味では見た甲斐のあった一本でした。