先日行って来たので遅ればせながら。

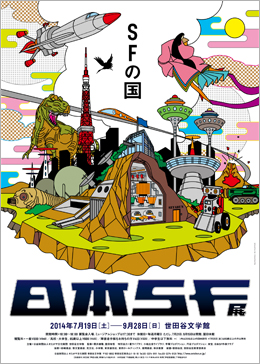

SFというジャンルの日本国内におけるその黎明期から現在までを網羅した展示。筒井康隆・豊田有恒を監修に迎え、SFの黎明期の主舞台であった文学(小説)から手塚治虫が切り開いたマンガでの展開、そしてその後に続く映像媒体(特撮)なども含む、国内SFの歴史を辿る。9月28日まで東京・世田谷文学館にて。

おそらく子供の頃から比較的本を読む部類の人間にかろうじて入るであろう自分としては、このSFというのはいちばん身近にあった小説のジャンルだったかもしれない。

これは簡単な話で、やはり子供時代に接するテレビや映画の内容は、このSFというジャンルに非常に近しい性格を持っているものが多かったからだろう。

そういったものに興味を持ち、そこから派生して関連するものをたどっていくと、どうしてもこのSFというジャンルとその周辺に行き着かざるを得ないのだ。

(安彦良和・高千穂遙氏の某書籍での対談を読むと、高千穂氏にはそれはSFじゃないですねと言われるかもしれないが:苦笑)

本展示は国内このジャンルの嚆矢となった文学(?)としてのSFから入っていき、一つのジャンルの黎明期ならではの苦心や、それ故の青春時代のような熱さを感じられる。

自分が子供の頃にお世話になったのは今は亡きグリーンの装丁の角川文庫と定番の早川SF・JA文庫辺りだったりするのだが、やはりその当時に読んだ巻末のあとがきやエッセイ等で、本展示で語られているような”ある時代”の断片は見ていたことになる。

自分は平井和正氏の作品が好きで、上述の角川文庫でほぼ氏の作品を読んでいたんだが、その中にあった『星新一のインナースペース』とかあの辺りの日本SF作家クラブのエピソードが、読んでいて子供心に凄く楽しそうだったのをはっきり覚えている。

本展はその時代の2大巨頭ともいえる星新一・小松左京両氏に関しての展示がやはり寿実していた。

生原稿等も展示されていて、ご両人の性格がその手書きの原稿に垣間見えてなかなか興味深かった。

また、生原稿と言えば手塚治虫氏の当時の生原稿も展示されていたが、そのなんと美しいことか。

今のデジタル全盛で、その恩恵にどっぷり浸かっている我々からは想像もう使いない美しさ・緻密さ。

当時にあって、SFという未来を描こうとしたこのジャンルの展示でこういった人間本来の”手の技術”を見せられるというのも、なかなか感慨深い。

この点は、同じく展示されていた当時の多くの装丁を手がけられた真鍋博氏のイラストにも感じられた。

そしてこのSFというジャンルが本来もっと自由でアグレッシブだっただろうことは、日本SF作家クラブの会報や筒井氏の展示原稿のブラックユーモアに近い文面からもよくわかる。

頭の柔らかさ、それを信じられていた時代だからというのもあろうと思うが、なんと思考や発想に対してのびのびとしていて自由なことか。

この辺りは当時このジャンルが夢に描いた世界やガジェットが多く実現しているはずの、現代の我々の方が遥かに柔軟性に欠ける。

なにかを得る、ということはなにかをその代償として失わざるを得ない、ということなのかな。

本展を開催している世田谷文学館は常設展も行っていて、本展のチケットで常設展(コレクション展)も見れるようになっている。

本展開催中のそれはは『人生の岐路に立つあなたへ』。

こちらもなかなか含蓄深い良い展示だった。

(詳細は省くが、世田谷に生きた著名な作家たちのその生き方を趣味や住まい、結婚や仕事といったカテゴリに分けてその作品を通し語っていくという体)

またロビーから庭・・・というか水路を泳ぐ鯉の群れがなかなか楽しくて、ゆっくりとリラックスするにも良い場所だった。

個人的には興味のある展覧会の有無にかかわらず、時々来てみたくなるような良い場所だった。

興味のわいた方はぜひ一度足を運んでみられることをお勧めする。