昨年はコロナのせいで普段から家にこもりがちなのがさらにブーストされ、ほとんどこもりっぱなしの一年だった─実はそれをいいことにかなりの数、コミック作品を読んだ一年でもあった。コロナで外出られないから仕方ないよね、不可抗力だよね?(笑)。

結果、試読を含めけっこうな数に目を通したこともあるが、かなりの数「当たり!」と呼べる作品に出会うことができた「大漁」の一年だった。

各国でワクチン摂取開始や国内では感染者数の低下がニュースで報じられてはいるが、コロナでの自粛期間というのはおそらくこの後もしばらく続くだろうと思う。そこで、そんな家にこもっている時にこれらの作品にチャンスが有ればぜひ触れてみてほしい─そう思って以下昨年読んで良かった作品を紹介しておきたい。

<年間コミック10選>

※本年度以外の完結作も含むが「自分が今年読んだ中で」ということですのでひとつよろしく

1・あさひなぐ(全34巻・完結)

2・鬼滅の刃(全23巻・完結)

3・亜獣譚(全8巻・完結)

4・ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん(既刊2巻・連載中)

5・その着せかえ人形は恋をする(既刊6巻・連載中)

6・チェーンソーマン(既刊10巻・連載中)

7・姫様”拷問”の時間です(既刊5巻・連載中)

8・水野と茶山(上下巻・完結)

9・少女終末旅行(全6巻・完結)

10・ゆるさば(全5巻・完結)

+α<ファンタジー・異世界・なろう系>

※多くが連載中の作品なのであえて順位付けせず

・最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか(既刊2巻・連載中)

・おっさん冒険者ケインの善行(既刊6巻・連載中)

・真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました(既刊5巻・連載中)

・JKハルは異世界で娼婦になった(既刊3巻・連載中)

・伝説のお母さん(全2巻・完結)

<年間ベスト10>

以下にまず昨年読んでおもしろかった作品10作品を上げておく。とくにランク付けのつもりはないが、いちおう感銘を受けた・おもしろかった順で並べてある。先にも書いたが昨年読んだ作品は全般的にレベルが高く、結構な割合で「数年に一度」クラスの作品があったような気がする。もちろんこのコロナ禍の中で読んだからという作品もあるが、そこは今後年を経てもその名前が残るかどうかでふるい落とされていくだろう。

とはいえこれだけの数ハイクオリティな作品を(翻訳なしの)母国語で、それも数百円~数千円で読めるというのは恵まれているなあとつくづく思う。これだけカジュアルにエンタメ─かつなにかしらの含蓄のあるたくさんの作品にふれる事ができるというのはなかなか望んでも得られないのではないか。以下はそういった恵まれた環境を体現してくれているような素晴らしい作品ばかりだ。

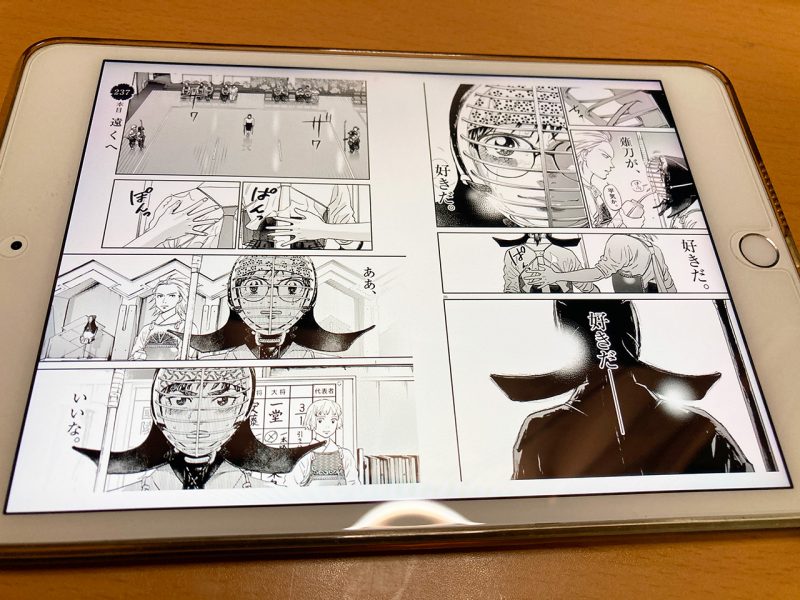

<1・あさひなぐ(全34巻・完結)>

あさひなぐ(bookwalker)

本作は実はこれまであまり噂を聞かなかった作品(自分のアンテナの偏りの大きさを痛感)。数年前にアイドル主演で映画にもなっていたようだが、昨年(2020年)秋に完結した。正直タイミングひとつ狂っていたら完全に見過ごしていた作品だが、そうなっていたらかなりの人生の損失になっていたと思う(笑われるかもしれないが半ば本気)。

ただひとこと─大傑作です。

だがこの一文を書くにあたってどう傑作なのかを言葉にしようとすると、それがスルッと逃げていくような感じで、実はしばらく書きあぐねてた。なのでできれば実際に読んでみてほしい─傑作だという事実はゆるぎないので。

以下はそんな状態での自分なりの考察となる。

高校に入ったのを期に、これまでと違うことをやってみようと思った主人公・東島旭(とうじま あさひ)は成り行きで痴漢から助けてくれた宮路真春(みやじ まはる)の所属する薙刀部に入部することになる。小柄でこれまで運動もしたこともなかった旭だが、持ち前の気持ちの強さで部活を続けていくうちに薙刀の魅力にどんどん惹き込まれていく─。

「薙刀」という誰もが知っているが意外と接することのない競技を主題にしているのだが、まず最初に素晴らしいなと思ったのは、そういう歴史を持った武道がマイナーと言われつつもこの令和の時代まで継承されていて、それを題材にしたこういう作品を生み出せる日本という社会の文化的な豊かさ─これを強く感じた。武道という歴史の深みをもつ文化と、コミックという大衆文化ならではの広がり─その二つが掛け合わされた結晶・果実としてこの作品は存在している。

こう書いたが、本作は全体として非常にカジュアルだ。ひとりの高校生の女の子が薙刀という存在に出会ってどんどん好きになっていく─その日常を力まずに・しかし丁寧に─描いている。ハードな練習のシーンもあるが部活の仲間たちのやり取りのコミカルさは時に下手なギャグ漫画顔負けだし(主人公旭ちゃんの変顔さらし具合と言ったら─それも女の子なのに:苦笑)彼女たちの普段の会話もその年頃の女の子らしい等身大のものだ。

ただその彼女たちがみせる試合での葛藤や内省─この描写の数々が本当に素晴らしいのだ。

個人的に武道とか武術というのはある種のコミュニケーション─言語を介さない一番饒舌な会話なのではと年々考えるようになっていたけれども、自分が本作を傑作と感じた一番の理由はそれを具体的に─それも丁寧に─描いてくれたからかもしれない(お断りしておくが自分は運動も武術も嗜んだことない=素人の頭でっかち故の壮大な勘違いの可能性もあるのでご了承を)。

そういった「会話」─対戦相手、相(あい)対するものとの「対話」を─それを最も必要とする年頃の女の子たちばかりの「高校女子薙刀」という舞台で描く。ここを─狙っていたのか結果的にそうなったのかはわからないが─題材としたのは意表をついた、けれどそれ以外ありえないくらい的確な選択で、これは女性作者だからこそ描くことができたのではないか。男性作者であればより「戦い」のディティールの部分に目が行ってしまい、この絶妙なバランスにはなかなか到達できなかったように思う。

そしてもう一つ本作の特徴的なところは、ほぼ女の子だらけの作品にもかかわらず色恋沙汰や萌え要素的なものがほとんど見られないこと。

もちろん作中でもいくつか恋愛模様というのは描かれているが、そういった描写が出たなとおもったらスルッと次に行ったり冷水を浴びせるように競技の方に引き戻される。これは恋愛という要素が、本人たちの視点のなかではたくさんある葛藤のなかのひとつであって─そのど真ん中に割り込んでくる強度のものでなければ弾かれる─そんな印象がある。要は「薙刀が恋人」とか陳腐な感じではなく、ほんとうに恋愛模様よりも薙刀のほうが単にウェイトが重いだけ─とでも言おうか。

このあたりは作中最大のライバルとなる一堂寧々との関係性をみてみれば、それもある種の必然だと分かる─ここまで相手に執着できる熱量じゃないんですよね、「淡い」恋愛模様だと。というかこの寧々ちゃんがある意味本作のヒロインみたいなもんなので(苦笑)。

武道というのがある種の対話・関係性の極みなのではということが、このライバル・一堂寧々とのクライマックスの試合(21巻)─この前後でたっぷりと描写され、ここがほんとうに本当に素晴らしい。本作はどのシーンでもとくに試合中の選手たちの表情の描写が素晴らしいが、この剥き身の感情を晒して主人公・旭に迫ってくる寧々の表情というのが圧倒的に切ない。だからこそ言葉でなく最後に「決める」と決意した上段の構えに上段で応えてくれた彼女を見ての旭の表情というのはもう最高の表情なわけですよ、互いを─言葉以外の言語=薙刀で語り合い─分かり合うというこの喜び。

この「薙刀」を通して相手と分かり合う・好きになる、というのは作中一貫している描写だが、旭の最後の相手となる「悪役(ヒール)」・島田十和との見せ方もうまい。インタビューなどを読むと、この島田十和は連載の長期化でかなりあとから肉付されたキャラクターらしいが、それでもそこまでに積み重ねてきた丁寧で細やかな描写があったからこそ、最後に旭が「自分と同じ高校から薙刀を始めた存在だ」という感動的な気付きに至る─そこに後付ならではの違和感はほとんどない。このあたり「勢い」をつかんでいる作者・作品には時々見られるマジックかと思う。

あと本作にはなにげに名シーン・名セリフが多く─特にモノローグがうまい。実はこのあたり『鬼滅の刃』にも同じことを感じていて、その共通点は?と考えた時に思い至ったのは「女性作者」だからかな、ということ。いやほんとひとつひとつの名言が名セリフが─その切れ味が鋭いのだ。このあたりは気になった方はぜひご自身で確かめてみてほしい。

最後にここまで書いてきて一つ気づいたのは、実はこの作品といちばん近いのはあの不朽の名作『SLAM DUNK』なのかな、と。発表年、球技と武道、男性作者と女性作者という違いがあり、描写される場面のフォーカスの違いという部分はあるけれども、『SLAM DUNK』に並ぶか─ある部分では追い抜いてさえいるかのように思う。もちろん『SLAM DUNK』のほうは井上雄彦の圧倒的な画力とバスケへの深い造詣という面でぶっちぎりの部分はあるのだが、そういった部分がないからこその普遍性、等身大の物語になっている強みがこの『あさひなぐ』にはあると思う。またおなじ井上雄彦の『バカボンド』で描かれている武道=コミュニケーションという面も多くの部分で重なるような気がする。上記の一文を書くまで気が付かなかったが、「そういう領域」にまで至る描写を─普通の女子高生の日常の物語として描ききった─。

そりゃそんな作品が傑作じゃないなんてことはありえないですわね。

個人的にはこういう作品こそNHKあたりできちんと予算つけてアニメ化してほしい(特に海外に向けて)─こういう作品こそが日本人というか日本の文化の良い部分をよりよく伝えてくれるのではないか。

<2・鬼滅の刃(全23巻・完結)>

鬼滅の刃(bookwalker)

言わずとしれた昨年の社会的話題作。自分はAmazonPrimeでアニメ版視聴→原作コミック全巻の流れで読了。ちなみに社会現象となった原動力とも言える劇場版は未見。

この作品、傑作なのはあらためて言うまでもないのだが、独特の興味深い点がいくつもあった。それを一言で表すなら良い意味での”レイドバック”(ただしアップデートされた)とでも言えばよいか。

一部でネタにされたりポリコレに燃やされかけた作中のセリフに「俺は長男だから我慢できたけど」というセリフがあるように、実は本作はいわゆる頭でっかちな”意識高い系”な人たちからこっぴどく叩かれかねない(一見古く保守的に見える)価値観があったり、ビジュアル面では日野日出志やジョージ秋山といったサブカル系ホラー漫画の系譜がありありと出ていたりと、少なくとも2000年代からこのかたコミック界隈が志向してきた方向性からはかなり巻き戻った感じの要素で構成されている。

そして、そういった要素で構成される物語自体も─ここ十数年ぐらいの過剰なまでに些細なエピソードまで描写するという傾向にも逆らっていて─枝葉のエピソードを潔いまでに省いた、正統派かつ骨太な物語。そしてそこで表現されている価値観は、昨今の心優しい(=優しすぎるとも言える)若い人たちの”気分”にしっかりとよりそった、とても優しくあたたかいものだった。

こういう「優しさ」というのは変にリアル志向を深めていっていたここ十数年のエンタメ大作では軽視されがちだったように思うが、その「優しさ」をあえてど真ん中に据えたのが、この精神的に過酷さを強いてきた平成~令和の時代にあって、若い読者の目にはかえって新鮮に、年配の読者層にはある種の懐かしさとなって映ったのではないか。

(懐かしさという点では上記の「幕間エピソードの削ぎ落とし」にも言えると思う─昔の作品ではこれがけっこう普遍的なスタイルの一つだった)。

だから「強いものは弱いものを助け守る、それが自然の摂理だ!」といったここ数年ならニヤニヤ笑ってネタにされそうなド直球なセリフが真摯に胸を打つし、強大な敵を前に仲間たちが次々と倒れていく姿、それを眺めるしかできない自分の無力さに涙しながらもその誰かが”繋いで”くれたなにかを自分も少しでも”繋いで”わずかでも前に進むんだという非常に泥臭い─昨今の「自己責任、自己責任」と連呼される都合のいい個人主義から真逆の価値観が─精神的に疲れていた多くの日本人の心に響いたんじゃないか、という気がしている。

また本作は作品のテーマ上、けっこう陰惨かつグロテスク、その上精神的にもきつい場面も要点要点では出てくるのだが、そこをうまく中和するギャグテイストの配分が飛び抜けて素晴らしい。これはそのテーマの真摯さを損なわない形で、ほんとにうまく作品のカラーを明るくすることに成功してる─これも実は重要なポイントだ。

最後に個人的に白眉と感じたのは最終決戦のなかのエピソードの一つである胡蝶”三姉妹”の最終戦。この優しさと美しさと残酷さの配分は、女性作家ならではの繊細さに満ち溢れていて、ほんと素晴らしかった。

また最終巻の追加ページと思しきエピローグの若い読者へ向けてのモノローグも良い。過酷な時代─でも生きいて─ともにいまを生きる仲間として精一杯生きていきましょうという作者の心温かいメッセージに心救われた人も多いのではないか。

話題作だからと敬遠せずに機会があればぜひ一読することをおすすめする。何年かに一度あらわれる時代性を体現したオンリーワンの作品かと思う。

<3・亜獣譚(全8巻・完結)>

亜獣譚(bookwalker)

大長編というわけではないし、エンタメ的な記号がそろっている割にエンタメ作品からは程遠い─血と性と暴力とが混然一体となって立ち現れてくる作品だが、それ故に読者の脳を心臓を深い部分でバリバリと噛み砕くような一作。ある意味『鬼滅の刃』と表裏を成す作品かもしれない(そしてどちらも作者が女性である)。

過去に起こった戦争で敵国から身体が獣になってしまう生物兵器を散布された国・ノピン。”害獣”と呼ばれるその罹患者を狩る兵士、アキミア・ツキヒコは害獣の跋扈する森の中で作戦中負傷し、衛生兵のホシ・ソウに助けられる。通信手段を失い遭難した状況を利用し、森に迷い込んだ弟を探しに来たというソウをツキヒコは半ば脅すような形で手篭めにする。しかし二人は互いに隠していたことがあった─森に迷い込んだというソウの弟は実はヴェドゴニャ(害獣病に胎児の時点で感染することで人の姿を保ったままの罹患者)であり、ソウを無理やり抱いたツキヒコも実はヴェドゴニャだったのだ─。

前述のように非常に血と性と暴力が交錯する作品なのだが、そういった表面上のディティールに目を奪われているとこの作品の本質を見失ってしまう。血と性と暴力と書いたが実はそのどれもが人と人との”関係性”の現れに過ぎない。非常に倒錯した描写もいくつか出てくるが、一見頭のおかしそうなツキヒコが実は幼い頃の体験からくるトラウマを抱えた意外とまともな感性をもっていて、一見清楚で聖女のようなソウが実はその根底にスケールの大きな狂気を孕んでいるなど、一般的な良識から行くと非常に理解されづらい─というか敢えてみないよう目を覆われがちな─倒錯性が二重三重にも折り重ねられた作品である。

いやー、凄いっすね。

今年は『鬼滅の刃』はじめ数年~十数年に一度といったようなすごい作品がたくさんあったが、それらの作品がなければ個人的にはぶっちぎり一位の作品。上記の拙い文章からだけでは分かりにくいと思うが、この作品、ある意味常識の範疇を超えたスケールのでかい恋愛─それも”純愛”マンガなわけですよ。冒頭で『鬼滅の刃』と裏表かもと書いたが、鬼滅が「仲間たち」と「繋いで」いって「絶対悪」を倒すある意味「大きな物語」であるのに対し、本作は「必然的な二人」がその関係性を「深め」ていき「人の根源的な愛憎」の部分と対峙する「内なる深みへの物語」といっていいかもしれない(この「愛憎」の部分は二人の関係性のことだけではなく作中最後の敵であるツユボネをはじめすべての登場人物にも言える)。外へ向かって広がっていく物語か内へ向かって深めていくのか─あるいは「集」と「個」と言っていいかもしれないが非常に対称的だ─その周辺が血と暴力で彩られているという共通点もそれをより一層浮き彫りにしている。唯一おおきく違う点は作中のラスボスがかたや「昆虫のような思考」の絶対悪か「人間そのもの」とも言える悪を煮詰めたような存在かという部分だろうか(性描写の部分に関しては一言「掲載媒体や対象読者の違い」と言い切っていいと思うが、もっと乱暴にいうならそれは「ディティール」に過ぎないともいえる)

また本作はそういう人間というものの根幹に触れる部分を描こうとしているためか、非常に深く鋭いセリフがところどころでズバッと出てくる。この部分もある意味鬼滅と対称的というか─鬼滅が一見レイドバックした保守的に見えるが慈悲に溢れたセリフが出てくるのに対し、本作は一見リベラルに見えるが下手すると悪魔的なまでに過激なセリフが静かに優しく語られていたりする。そういう意味でもやはり本作を体現するのはスケールの大きな狂気を孕んだ聖女─ヒロイン・ソウさんというキャラクターなのだ。(※ちなみに一見膝を打つような素晴らしいセリフも「逆から見れば全く違って見える」という点を巻中のテキストで補足しているところからも作者の知性の高さが感じられる)

またもう一つ面白い鬼滅との共通点はそのギャグセンス(笑)。主人公のツキヒコはガタイがデカくて作中の描写もかなり怖い感じに描かれるシーンが多いのだが、そんなツキヒコがエロ話をしているときはただの「エロメガネゴリラ」的な雑い線でかかれていて解像度下がるあたりすごく相通づるものを感じる。本作の場合はそのギャグがギャグとして働きつつも一種の狂気が感じられる描写にも感じられたりするので、なんとも言えない気分になるのだが(苦笑)。

以上、結果的に『鬼滅の刃』と比較対照するような形での文章となってしまったが、書き始めるまでじつはそれに全く気づいていなかった(苦笑)。しかし考えてみると単なる思いつきでもなく、あながち的外れでもないように思う。誰にもおすすめできるという作品ではないし、向き不向きもあり人を選ぶ作品だと思うが、刺さる人には深く突き刺さる一作ではないか。興味のわいた方はぜひ目を通してみていただきたい。

※個人的に「恋愛マンガ」のこれまでの暫定一位は木葉功一氏の『キリコ』だったんだが、本作はある意味同率首位に躍り出た感じっすかね─バッドエンドとハッピーエンドの違いも含めて

<4・ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん(既刊2巻・連載中)>

ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん(bookwalker)

いわゆる”なろう系”(Webの小説投稿サイトから出てきたライトノベルを中心とした作品群)はこれまで「異世界転生モノ」(現代の若者が事故などで死亡するも転生先で現代人ならではの知識で大活躍する─的なお約束のある作品)が大きなトレンドだったが、ここ数年で急激に増えてきたのがいわゆる「悪役令嬢もの」。これはゲームや小説でヒロインのライバル・悪役令嬢の立場に転生したり視点を置いたりすることで、これまでの作品の「お約束」を逆手に取るといったジャンル。代表的なのがアニメ化もされた『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった』あたりだろうか。要は悪役令嬢の立場=ハードモード・無理ゲーな状況を、異世界転生者(現代人=読者)ならではの視点で切り抜けてみせる、というジャンル。

本作は系統的にその「悪役令嬢もの」に入るがすこしひねった構成になっており、ゲームの悪役令嬢に転生するのではなく、ゲーム世界に「実況」と「解説」の形で干渉し、実は健気で愛らしい悪役令嬢・リーゼロッテを救おうとする二人の高校生、遠藤くんと小林さんの奮闘を描く、という形となっている。

なので現実世界の二人はゲーム世界の中には入れないし、ゲーム世界の登場人物たちは二人を「外界の神」としてしか認識できない。そこへどんどん破滅フラグが迫ってくるリーゼロッテを「二人の神」のアドバイスに従って回避しようとするゲーム内の人物たちと、その外の現実世界で普通に高校生活を送っている遠藤くんと小林さんたちという二つの世界が交錯して描かれる。

もちろんメインは圧倒的にゲーム内世界のほうが描写が多いのだが、そこに直接は干渉できない二人の高校生側のドラマも程よく織り交ぜられており、かつて野球部だった遠藤くんの挫折からの再起という面も織り込まれている。

そういった作品構造の独自性はもちろんだが、本作の良さはなんといってもその中心となる悪役令嬢・リーゼロッテのぶち抜けた「ツンデレ」ぶりとそれに萌え死ぬ婚約者・ジークヴァルト殿下のボケ倒しにあるだろう。いわゆる「バカップル」の変形バリエーションとも言えると思うが、もうこのボケ倒し的なスタイルの破壊力が絶妙な塩梅で(笑)、コロナの暗いニュースを横にニヤニヤしつつも爆笑することで何度気分的に助けられたことか。

ただ嫉妬や絶望に塗りつぶされ、魔女の依代となってしまいかねないリーゼロッテを破滅の縁から救うという物語のメインフレームはゆらぎないので、話としての読み応えもちゃんとある。またそれを支える清潔感がありつつも華やかなキャラクターたちの描線も本作の作風にあっていてとても良い。(この表紙のカラーイラストより作中のモノクロ画のほうが個人的にはより魅力的だと思う)

また作中ではリーゼロッテと王太子殿下のほかに主要キャラクターとしてゲーム設定上は「勇者」にあたるヒロイン・フィーネちゃんが出てくるが、これも最近のトレンドなのかいわゆる一人完結型の「殴りヒーラー」(笑)。(魔法で自己回復しながら強力な物理攻撃で敵を殲滅するタイプ)女性の「殴り系」キャラは以降で紹介する『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』でも登場してくるが単なるはやりなのか、あるいはプリキ❍アパイセンたちがコツコツと積み上げてきた成果なのか(苦笑)。

原作は小説の形態で発表されていて2冊ほどですでに完結しているようだが、このコミック版はまだ序盤のようだ。こういう「なろう系」原作が先にあるコミック作品は、得てして膨大な巻数になる傾向が顕著だが、本作はほどよい巻数で完結してくれそうな点も期待が持てる。作品構造のひねりとはうらはらに、非常に王道なエンタメ作品でもあると思うので、興味がわいた方には是非オススメしたい。

<5・その着せかえ人形は恋をする(既刊6巻・連載中)>

その着せかえ人形は恋をする(bookwalker)

カバーイラストからは一見わかりにくいが、これまでありそうでなかった「コスプレ」をテーマにした作品である。

以前、『The Five Star Stories』の作者・永野護氏があるインタビューで「コスプレも立派な造形物だゾ」的なことをおっしゃっていたが(模型誌だったかなァ…)、ある意味それがよく分かる作品だ。

主人公の五条くんは雛人形を扱う人形屋に生まれ「頭師」(雛人形の頭を作る技量を持った職人)になる夢を持っているが、小さな頃に「男の子のくせに女の子のお人形が好きなんて気持ち悪い!」と言われたことが原因で、目立たないよう目立たないよう生きてきた。その彼の目の前に自分とは「住む世界が違う人」と思っていたギャルっぽい美少女・喜多川さんが「実はコスプレがしたいんだ」と現れる。華やかで人気者の喜多川さんと内向的で不器用な五條くんがコスプレ衣装を作って行くことで互いにどんどん惹かれ合っていく、というラブコメ作品。

こういう作品は設定は誰しも思いつくと思うが、そのキャラクター造形の落とし所のさじ加減がめちゃくちゃ難しいと思う。男目線で描いてしまうならある種「なろう系」の変形ともいえるハーレムもの的なバリエーションに陥らざるを得ないし、女性目線だけでいくならやはりその裏返し的なティピカルな少女漫画的ファンタジーになりかねなかっただろう。

本作の素晴らしいところは、そういったいわゆる「旧い(ふるい)」男女観をうまく飛び越えて「好きなものを好きといってなにが悪い」というすごく本来の意味でのリベラルさの肯定が根っこにあり、そこに「コスプレ=モノづくり」という具体性のある描写をもってきたことにあると思う。おそらくこの「モノづくり」の部分というのはコスプレという文化を外から眺めているだけではいちばん無視されがちな部分で、そこに費やされる血のにじむような努力は意外と知られていないのではないか(やってる方は「努力」とか思ってないだろうが:笑)

そういったしっかりとした骨組みがあった上で、五条くんと喜多川さんの不器用な恋愛模様というきらびやかさが、エンタメ作品として非常にいいバランスをもたらしている─逆にいうとこのバランスのさじ加減で作品の善し悪しが大きく左右されるという危うさもはらんでいるのだが。

個人的には上記の「モノづくり」的な部分についてはある程度想像できていたが、いわゆる「レイヤーさん」側のメンタリティというのがこれまでまったく分からなかったのが本作を読んでようやく少し理解できたような感じ(なんであんなに肌露出してんの?とか、女装男子の内面とか←これに関しては最新巻で非常によく描写されている)。

そして読んでいて爽快なのは、作中に登場するコスプレに関わる人達の「好きなものは好き」という清々しさ。

これがあるからこそ(作品の性格上)頻繁に出てくる露出の多いきわどい描写も下品にならずに済んでいる(加えてこの作家さんの描線が非常に清潔感があることも大きい)。

そういう易きに流れないストイックな姿勢があるからこそ、作中のちょっとエロチックな描写に絡めたギャグも素直に活きてくる。非常にきわどいバランスにもかかわらずこれを5巻以上維持できているというのはほんとうに素晴らしい。

あとはこの先いやでも五条くんと喜多川さんの関係性の深まりがどうなっていくかという点にポイント当たらざるを得ないと思うが、そこはぜひとも「コスプレ=モノづくり」を忘れずに進んでいってもらいたい。

もちろん「コスプレ」という文化が本作で描かれているような「光の面」ばかりではないとは思う。が、そこはエンタメ。逆にその懸念があるからこそ「コスプレ=モノづくり」という部分を芯にすえたのだろうし(大英断だと思う)、そこさえ忘れなければ本作の成功はまず間違いなく約束されていると言っていいだろう。

<6・チェンソーマン(既刊10巻・連載中)>

チェンソーマン(bookwalker)

いろんな意味で話題作─いや、問題作といってよいか。アニメ化も決定しているそうだが、ここのところのジャンプ系作品の層の厚さには舌を巻く。

本作に関しては、敢えてあまり詳しく書かずにおく。

ひとつだけ自分が強く感じたのは「ああ、まったく新しい世代の作品だなあ」ということか。

「世代」とかいたが、ひょっとすると「世代」ではなくこの藤本タツキという作家が突然変異なのかもしれないが。

これだけ数を読んだことでbookwalkerのポイントがけっこう溜まっていたので、同じ作者の前作『ファイアパンチ』も読んでみたが─うん、よくも悪くも他にいないわ、こんな作風の作家w(唯一似た匂いを感じるのは上の方でも取り上げている『亜獣譚』だが、実はこちらは意外にも物語としては正統派だったりする)

そしてなにより恐ろしいのは、こんだけ異質でぶっ飛んでるのにね、すこぶる面白いんですよ─エンタメ作品として。

※世代・・・ということでいうのなら他誌作品の『堕天作戦』なども─とくにその最初のEPは─新しい時代を感じさせたが、こちらはちょっとこの先振り切れることができるかどうかの瀬戸際のような気がする。

<7・姫様“拷問”の時間です(既刊5巻・連載中)>

姫様“拷問”の時間です(bookwalker)

ジャンプ系の層の厚さという意味では本作もそれに該当か。発想としてはWeb発の野良コミックのそれ的なところあるが、ちょっと笑える”拷問”のルーティンをあまり質を落とさずにコンスタントに続けられているのが実はなにげに凄い。

内容としては魔王軍にとらわれた王国軍第三騎士団・騎士団長の”姫様”があんなことやこんなこと・・・世にも酷い”拷問”の数々にさらされ、王国の秘密を吐くように仕向けられる・・・という作品だが、まあ表紙見ればどんなに”酷い”拷問かわかりますよね(苦笑)。そう、ほぼ飯テロwそして姫様拷問に弱い弱い・・・・。

ただこの作品の非凡なところは、そういった誰もが思いつくであろう飯テロをはじめとした数々の”拷問”、そこへ至るまでの描写が非常に丁寧なのだ(笑)。これはぜひ実際に読んでみていただきたいのだが、目の前に差し出されたうまそうな”飯テロ”の前に一旦なんとか理性で押さえ込んだ姫様を、それをあたかも予想していたかのようにさらにひどい”拷問”(笑)で姫様を籠絡してくるのだ、素敵な拷問官のお姉さん・トーチャーが。

そして巻を重ねるごとにどんどん充実した福利厚生を繰り出してくるホワイトな魔王軍!(爆笑)。ひとえにこの当たりは現・魔王様のお人柄によるものかと(このあたりもぜひご一読いただきたい)。

元々が一発ネタ的なギャグ作品と言ってもよいかと思うんだが、それをここまで維持してなおかつもう中盤辺りからなんか”ほのぼのハートフル拷問マンガ”になっちゃってるよ!?(笑)

爆笑する、という系統の作品ではないが、「お約束」のボケに対し「それで落ちるんか~い!?」と突っ込みながら、トーチャーをはじめとする個性豊かな拷問官たちと姫様の種族を超えた友情(!?)をゆるく楽しむ感じの作品となっております(苦笑)。

この手のいわゆる”本歌取り”的な作品は、いかにその元ネタの作品の持つイメージの最大公約数を的確に捉えられるかがキモなんだが、本作はこのあたり非常にうまくやっていると思う(RPG的な世界観よりもむしろ本作では飯テロ的なミームに対するそれだが:苦笑)。

異世界転生物というかなろう系というか、ドラクエに代表されるJRPGの典型的な派生作品といっていいと思うが、そこにいかに意表をついたものを掛け合わせるのか?そこががセンスというか才能ということだろう。先駆的な作品として(残念ながら現在中断してしまっているが)以前に『魔王の秘書』という面白い切り口の作品があったのだが、似たような作品での後続があまりないところを見ると、やはり誰もが真似できるものではないのだろう。

しかし魔王軍拷問官・トーチャーさん、出張中のビジホでの描写といい、高速パーキングでのインスタント麺の自販機の描写といい、生活感ありすぎ(苦笑)─そしてなにより美味しそう!?

これは確かに姫様でなくても”拷問”に屈しますわ(笑)。

<8・水野と茶山(上下巻・完結)>

水野と茶山(bookwalker)

いわゆる「百合マンガ」とジャンル的にはくくってしまえるが、本作でのそれはあくまでも些末なディティールに過ぎないような気がする(こうは書いたが調べてみると作者の方は百合マンガ的なものを得意とされているようだ:苦笑)。本質的には周囲の環境とその型にはめられようとする十代独特の苦しさ・あがきを描いた(いい意味で)切迫感と息苦しさの詰まった一作だ─小さくもキラリと光る名作と言っていいと思う。

前町長の突然死に伴い選挙の行われている小さな町。お茶がその経済を支えている小さな社会の中で、茶園の娘・茶山とその対立候補の娘・水野は”関係”を持っていた。茶山は豪腕なワンマンぶりで知られる父の強いたレールに抗えず、水野は父の立場から避けられない田舎独特の型にはめようとする圧力にうんざりしていた。傍目からは対立する立場に見える二人は一見表裏に見える環境にあったからこそ、同じ孤独を共有し合い、だからこそさらなる深みへとその関係性を深めてゆく。しかしそんな二人は親を含め、同級生たちまわりの勝手な思惑の中に翻弄されていく。

最初に「百合マンガ」とは少し違うのではと書いたが、冒頭はフックの意味もあってかどちらかというとそういう気分が強い(ちなみに直接的な描写は本作はほとんど出てこない)。が、話が進んでいくにつれ本作はもっと普遍的・かつ根本的な部分へと描写を深めていき、むしろ二人の内面の描写へより深く踏み込んでゆく。同級生からいじめられ、そういった境遇に慣れきって諦めている茶山と、型にはめ込もうとしてくる周りにあがき続ける水野。だからこそ付和雷同で右へならえの田舎のコミュニティにあって心の中で孤高を貫くふたりは惹かれ合い、互いを支えとしていた。しかしそれも高校卒業後の進路という現実が見えてくる時期に差し掛かり、否が応でも選択しなければいけない時期がやってくる─その僅かな期間の疾風怒濤の内面を非常にリアルに描いている。とにかくそこに描かれている微妙なニュアンスというか、独特の息苦しさというのは誰しも多かれ少なかれ十代の頃に経験したものかと思う。シチュエーションとモノローグで魅せるのが非常にうまい作品で、なかなかそこから引き出される膨大な感情はうまく言葉にしづらい─気になった方はぜひ実際に読んで確かめてみていただきたいと思う。

結果、ふたりは最終的にそれぞれの道を歩み、小さな変化は起きつつあっても現実のなにかが大きく変わるわけでもない─だけど誰にも私たちを止めさせるもんか─という形で終わっている。もちろんそのいろいろなものが本当にいつまでも変わらずいられるのかどうかはわからない。だからこそのこのエンディングのタイミングだと思う。そういうさじ加減も含めて、非常に行間を読ませるというか、読む人によっておおきく印象の変わってくる作品かと思う。繰り返しになるが気になった方はぜひ直接読んでみてほしい。

<余談として>

作品の根本的な性格は異なるが、こういった狭いコミュニティならではの息苦しい空気感、という意味では映画化もされたこの作品にも通づるところがあるように思うが、互いを大切に思える存在の有無が結末の差につながっている面もあるのかな、とも思ってみたり(あと暖かな東海と雪の東北との違いというのも大きいかも)。またいわゆる「百合」的に見えてそれを越えたなにかという話として見れば、これも強烈に印象に残った『マイ・ブロークン・マリコ 』における二人の関係性に相通ずるものも感じる。『まどか☆マギカ』が流行った際の評論のいくつかでも取り上げられていたが、ある時期独特の女の子同士ならではの関係性というかな─この当たり自分はうまく語れる言葉を持っていないので各自それぞれ確かめてみていただきたいと思う。

<9・少女終末旅行(全6巻・完結)>

少女終末旅行(bookwalker)

数年前に完結済みの一作。たしか出版社しばりのセール期間で割安になっていたのを購入。

本作はアニメ化もされている作品のようだが、それが信じられないくらいかなりダークでダウナーな作品だ。もちろん「少女」とついているように主人公の二人の少女が織りなす掛け合いは、ゆるい感じでラブリーではあるのだが、それは作品全体の(ある意味決定された)方向性を変えるレベルのものではない。そしてその決定されている結末の中で、この二人の少女がどんな光を放つのか─ある意味それを残酷に描ききった作品と言えると思う。

二人の少女、チトとユーリはケッテンクラート(履帯付きの軍用バイクの一種)に乗ってほぼ無人となった階層都市の上層を目指している。作品世界の背景は意図的にぼかされてはいるがどうやら大きな戦争があり、人類は地球を捨てて外の星へと脱出したらしい事がわかるだけだ。そのなかで二人の旅が描かれるのだが、作中に数度生き残った人と出会うだけで、後はただひたすら階層都市の廃墟の中をテケテケとケッテンクラートで二人は進んでゆく。

ある意味廃墟と少女二人しか殆ど出てこないにもかかわらず、これだけ惹き込まれる世界を描けるのは本当に素晴らしいと思う。そしてその廃墟に残された人類の痕跡から二人が感じ、考えることはある種の普遍的な問いにもなっていて、それは時に哲学的深さを持つ。このあたり本好きなちーちゃん(チト)となにも考えてなさそうな感覚派のゆー(ユーリ)という二人の性格付けのうまさが活きているからだろう。

基本ゆるーい感じで進行していく─ある意味情景描写的な作品とも言えるが、最後に待っている「終末」の影は巻を追うごとに色濃くなっていく。

個人的にいちばんメンタルにきつかったのは、それまで比較的冷静だったチトが、愛車のケッテンクラートをついに失うシーン。ここは思わずもらい泣きしましたよ、ええ(泣)。しかしそれでも二人は最後まで頂上を目指して歩いていくのだ・・・・・・。

この作品に限らず、こういう「世界の終わり」を宿命付けられた世界の物語(※1)というのは、なぜかこちらが同じような気分に囚われているときにすごく癒しになる事に気づいた。数年前に完結していたにもかかわらず、いまこのコロナの年にこの作品を読むことになったというのは、なにか天からの贈り物のような気もしている。

二人が最後にどこへたどり着いたのか、気になる方はぜひご自身の目で確かめていただきたいと思う。

※1・・・この系統の作品で言えばぱっと思い浮かぶのがしりあがり寿の傑作『方舟』、また少し前に読んだこの作品などもその系統に入るだろうか。そしてこれらの作品を通じて改めて気づいたのは、人は誰かの視線がそばにあるだけで、それだけで先の見えない終わると決まった世界でも生きていけるのかも、ということ。「他者の視線」の大切さというかな。これらの作品はその大切さを逆接的に教えてくれていると思う。

<10・ゆるさば(全5巻・完結)>

ゆるさば(bookwalker)

前述のように、電子書籍はよく1巻の試読や割引などを販促として行っているが、本作もそれで出会った作品。

母をなくしてから父と姉妹で暮らしていたモモたちは、ある朝登校しようと学校に向かうと自分たち以外に誰も人がいなくなっていることに気づく。自宅に電気や水道は通っているが、家から離れると街はどんどん時間の流れが早くなっているのか植物に覆われ、ビルや道路は蔦に覆われていた。そんな謎だらけの世界で家族だけのゆるいサバイバル生活はどうなるのか・・・という作品。誰もが一度は想像してみる世界観だ。

本作品の面白いところはそういったありがちな妄想を、多摩地方と思われる自宅周辺~新宿あたりまでの土地勘のある描写とサバイバル知識的なうんちくでリアリティを高めているところ。基本的にはタイトル通りお父さんと娘たちのゆるいサバイバル生活でハードな描写はほとんどないのだが、生き物をさばいたり電気が来ないところでは物がすぐ腐る・空調も動かないと言った「不便さ」はある程度きっちり描いているのが、逆にエンタメとして程よいバランスとなっているのがいい。(生き物をさばくシーンでは「ここからは解像度を下げてお送りします」的な省略はあるが)

そのうえで皆が考えるであろう「自分たち以外に誰もいない世界」での願望充足─あこがれの車に乗ってみたり銃を撃ってみたり馬やカヌーで色んな所へいってみたり─を娘たち側の視点=スレてない普通の女の子側から描写することによって、この手の作品にありがちなある種のいやらしさから逃れているのもいい。父と娘たち、という点でも『となりのトトロ』のような男性作者側の欲望が透けて見える感じの願望充足ではなく、ちょっとダメなお父さんが元気な娘たちに振り回されてるぐらいのバランス感覚もうまいと思う(実はこの点はラストのオチというか作品の根幹に密接に関連している)。

そして本作品の最大の特徴は、上でも書いたが、街や自然の精緻な描写とそこから来るほどよいリアリティ─画面全体から感じる空間の広さがなにより素晴らしかった。特に自宅を出てあちこちの街を探検する場面でそれは顕著で、都心のビル街と海を舞台とした最初の長距離遠征のシーンなどは、このコロナの巣ごもりの時期にあって、広い空間を感じさせてくれたという意味でありがたかった。

最後は家族の他に誰もいない世界で、携帯にかかってきた「非通知発信」からのメッセージに従い、お父さんとお母さんの思い出の「サバカンの木」まで旅することになるのだが、「多摩→川越→(おそらく)筑波」という結構な距離を旅するのも、そこまでの一見「遊び」と思われる体験の描写の積み重ねですごく自然に見えるのもいい。そして最後はちゃんと「家族」の物語として着地させ、荒唐無稽な妄想と思われがちな世界観をうまくまとめているのも好印象だ。

このコロナ騒動の不自由さの中で、ちょっと旅に出たり外の大きな広い空間に飢えている人にはもってこいの作品─全5巻と短くまとまっているのもいい。あと作中の「健康なお色気」担当・つむぎお姉ちゃんが太眉・スレンダー美人で個人的にツボなキャラだったのはヒミツ(笑)。

<ファンタジー・異世界・なろう系>

いちおう上述の10作品が個人的な年間ベスト作品となるが、別途いわゆる「なろう系」というかいわゆるファンタジー系統で印象に残った作品も以下にまとめておく。

自分は特にこういった系統の作品の熱心なファンというわけではないのだが、使っている電書アプリがカドカワのBOOKWALKERということもあってか、けっこうセールや広告で目にすることが多かったというのが、これらの作品に目を通すことになった理由の一つかもしれない。またそれとは別に昨今のこういうフィクション界隈ではやはり活発なジャンルの一つかと思うし、なによりある程度の規模の読者層がないと独立したジャンルとしては成立しない=世代的な支持という面もあると思い、自分自身が時代遅れにならないためにも、なんとなく引っかかった─気になった作品はチャンスが有れば目を通しておきたいと考えたことも理由の一つだ。

事実、複数の作品を読むことでなんとなくある種共通の空気というか傾向というか雰囲気というか─主な読者層の求めているものもなんとなく透けて見えて、その点なかなか興味深い点があった。反面、ジャンルとしてざっくり捉えたからこそいろいろと抱えている問題があるのも見えてきて、その意味でもけっこう面白かった。ただある程度競争にさらされた中で勝ち上がってきている作品というのはやはりというか当然というかかなり洗練されている。そういった意味でも目を通さないうちからあまりなめてかからないほうがいいな、というのは感じた。今の時代のビッグタイトルには及ばないかもしれないが、一昔前ならじゅうぶん少年・青年誌の柱になるようなレベルの作品がけっこうあるのだ─ただ人気ジャンルの弊害で、その多くは”数”の中に埋もれてしまいがちなのであるが。

<■最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか(既刊2巻・連載中)>

最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか(bookwalker)

これも前述のように昨今流行の「悪役令嬢」系作品だが、異世界転生とかなろう系的なひねりはあまり見られず、ある意味純粋なファンタジー系の世界観の作品。

国王第二子・カイルの婚約者であったスカーレットはいつのまにか王子の側にいたテレネッツァの策謀によって婚約を解消される。立場を失ったスカーレットをさらに濡れ衣をいいたてて貶めるカイル王子にスカーレットは「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか…」と氷の微笑みを浮かべる、その拳にグローブをはめながら(笑)。

こちらは「殴りヒーラー」ならぬ「殴り姫」、作中では「狂犬姫」とまで呼ばれている純粋な武闘派(苦笑)。ただし彼女も彼女なりに耐えるところは耐えており、かつ普段はおしとやかな貴族令嬢ではあるのだ、ただ三度の飯よりも撲殺が好きなだけで(笑)。

本作はスカーレットが置かれている状況自体はシリアス気味だが、テイストとしてはギャグテイスト、いまのところは。2巻で世界観の説明に入ったぶんやや失速感も感じるが、なにより各登場人物のキャラ立てがよいので、必要なタイミングで必要な描写を行った、ということで納得。なによりスカーレット嬢がニッコニコの笑顔で敵を殴りまくっていればその爽快さにこちらも笑顔になってくるので、いまはその”獲物”の確保の時期ということでよろしいんじゃないでしょうか(笑)。

ただ、それだけの作品で終わりそうにもないのはおそらくいまのところの黒幕と思しきテレネッツァの存在。

冒頭で「異世界転生もの」ではないと書いたが、このテレネッツァ─彼女は「転生者」っぽいのよね、という引きで最新刊の2巻は終わっている。どちらにせよ今後の展開に期待、というところか。

※ただし本作も原作はおそらく全2巻で完結っぽい?ので、いい意味であまり引き伸ばしはないだろうと思う

また、面白いのはどうも本作も原作は女性作家さんぽい・・・?のよね(正確に確認したわけではないので違ってたら申しわけないのだが)。こういうストレートに「戦うお嬢様」が本来女性向けの少女マンガ・乙女ゲームの世界観から登場してくるのは、非常に時代の流れを感じる。これもやはりプリキ❍アパイセンの努力の賜m(ry

<■おっさん冒険者ケインの善行(既刊6巻・連載中)>

おっさん冒険者ケインの善行(bookwalker)

さて、このあたりからいわゆる「なろう系」ならではの危うさを孕んだ作品となってくる。

本作はタイトルに「おっさん」とついてるようにティーンが主人公ではなく、おそらくひろく30代前後の、特に冒険者としては突出したところのないケインが、その持ち前の善意で結果的に問題を解決していく、という作品だ。

「善意」ともついているように物語は非常に優しい空気で満ちており、エンタメ作品としても良くできていると思う。なのになぜある種の危うさを感じるのか、というと一見秀逸なストーリーテリングで隠されているが、やはりその設定が出てきた背景を考えてしまうから。

「おっさん(=若くない)」であり「善意(=善人)」という「無害=凡人」アピールをしつつも、勝ち気な美人の姫剣士に好かれ、亡くなった美女の幼馴染は一種の精霊として彼の元にとどまり、冒険者ランクの低さにもかかわらず街のみんなからは愛され、認められている。おまけに敵の美少女獣人幹部まで成り行き上、使い魔として従え、魔神の依代となりかけたかわいい娘までトドメと言わんばかりついてくる。まあ普通にこれらの設定だけ見れば昨今の総じて婚期の遅くなった青年読者の願望充足満たしまくりの設定ですわね。ただそういったところを表にギラギラ出していないのと、ストーリーテリングのうまさで作品自体としては本来ケチを付けるべきではない、とは思う。

ただ、上記のような設定をためらいもなく並べて作品の中にブチこめる、というのは自分のようなリアルおっさんから見るとすごく危うさを感じる─まだいろんな可能性の残ってる若いキミら、ホンマにこれを喜んでて、それで大丈夫か?と。

いや、ほんとこの作品がいまのこの時代の作品でなくて、古典だとか海外の作品というのであれば素直に「面白くていい作品だね」と言えると思う。事実こういう誠実な感じの主人公は読んでて共感できるし、嫌いじゃないのだ。

だからこそその裏に構造的に潜むものに─それが次項の『真の仲間じゃないと勇者のパーティーを~』ほど露骨に現れていないだけによけい危うさを感じる。もちろん作者はそこまで考えて書いてらっしゃるのではない思うのだが。

<■真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました(既刊5巻・連載中)>

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました(bookwalker)

で、こちらも最近の「なろう系」的な作品の一つのトレンドらしい「同じパーティの仲間から実力不足や嫉妬から追い出され、一人マイペースでやってるぼくちん(主人公)が紆余曲折を経て結果的に仲間を見返す活躍をする」的な作品。いやーこれも清々しいまでの願望充足設定っすなあ。ただ本作の場合それも悪くないなと思うのは、そういうこれまでなら「女々しくて後ろ暗い」欲望を、堂々と表に出してエンタメ作品にしているところ。要は「ザマァ!?」というのをエンタメをやりたい、というのが根幹にあるのを隠していない潔さ、とでもいうか。

こうは書いたが、本作も表面上は非常に丁寧なストーリーテリングのおかげか表面上は主人公は嫌味なやつではないし、物語全体も今風の「優しい」物語だ。ただどうしても作品・・・というか「商品」としての性質上、願望充足部分に関しては躊躇していない。まあだからこそ「潔い」とも思うのだが(笑)。パーティからキックされ冒険者は引退しても、主人公は実は十二分に強いし(強いのをわざと隠してるのはけっこういやらしい:笑)、かつて一緒に戦った美少女お姫様剣士が押しかけてきて同棲(向こうのほうが積極的)、イチャコラしてバカップルぶりを隠そうともしないし、開いた薬屋としても知恵と(チート気味の)実力で町の人達から受け入れられているし─まあ言葉悪くいうのならある種のポルノグラフィですよね。

ただこの手のジャンルの作品としては一点だけ注目しているポイントがあって、主人公の妹がいわゆる「勇者」であって、その彼女がかなりヤンデレ気味という設定。

これももちろん落とし所としてはいわゆるハーレムものに持っていくための設定の一つかとは思うんだが、「病んだ勇者─それも少女の」というのは案外新しいかもしれない。この部分に関しては少し今後の描写に期待していたりするが、予定調和におさまりそうかなあ・・・。

けっこう酷い書き方をしたが、読者層がこれはちゃんとポルノグラフィである、という自覚があればいいと思うんですよ。それによって救われる気分というものも確かにあると思うし、それは悪いことではない。ただ読書とか映像作品の視聴って、やはりそこから「実際の現実」を生きる術─その欠片でもいいから含んでいてほしいと思うのは、自分がおっさんだからであろうかなあ。仮想で欲望満たしきってしまうというのはある種の生きるチカラを奪うことでもあると思うので。

ただ、そういうものが広く一定の層に受け入れられるほど、この平成・令和の時代というのは精神的に過酷な時代とも言えるのかもしれないとも思うので、一概にこういう作品を否定することを自分はできんわ。

強く生きてくれ、そのための一時避難場所になるならこういう作品も立派に意味があると思う。

あとまったくの蛇足になるが、本作で度々取り上げられる「加護」という設定が他の作品でもちらほら目にすることが多くなってきたように思うんだが、これいつごろから出はじめたんだろうね?いつのまにかしれっとその設定・構造がスタンダードなものとして扱われている感じがして、ちょっと浦島太郎な感じでしたよ。(上記『最後にひとつだけ~』でも同じ描写があった)

※加護・・・ある精霊や守護神のもつ属性による特殊能力が人間にもたらされている(=特殊能力の源泉)ことを言うらしい。「〇〇の加護」という形でそれぞれの守護神の性質によって加護のもたらす能力も決定される、という感じっぽい

<■JKハルは異世界で娼婦になった(既刊3巻・連載中)>

JKハルは異世界で娼婦になった(bookwalker)

さて、そういった「ポルノグラフィ」的な作品のカウンターとしてある意味見事なのが、舞台自体としては「娼館」というある意味「ポルノグラフィそのもの」であるにも関わらず、物語自体は現実の厳しさから少しも目をそらしていないハードモードな一作がこちら。原作者の性別が未公表だが、元が女性向けR18小説投稿サイトに発表された作品ということもあり、明らかに上記2作品の男性的な視点と対照的で非常に皮肉が効いていると思う。

事故で死んでしまった女子高生ハルは異世界へ転生するが、チート能力も生前の突出した知識もなにも持たないハルにできることは、娼館で客を取ることぐらいだった─。

本作はそんなハルの異世界での娼婦としての生活が描かれるのだが、特筆すべきは避妊方法や客からの物理的な暴力の数々を逃げずに描写しているところだろう。剣と魔法の冒険の世界=本来は「暴力」が支配している世界というわけで、おおくの「なろう系」作品が描いている都合のいい世界感というものを剥ぎ取ってしまえば、現実はこんなモン─というのをやりすぎない程度のバランスで描写しているのが本作の最大の功績だろう。特に「性」の部分そのものよりもそれに伴う「暴力」のほうをきちっと描いているのはこれまでにほとんどなかった─これはほんとによく描いていると思う。

そんな陰惨な要素から逃げずに真っ向勝負している本作だが、主人公のハルが娼婦を選んだのも元の世界でも多少ウリをしていたという設定をはじめ、いちおうは自らの選択の結果として受け止め、自己の意志で前向きに生きているという姿勢が、ともすれば暗くなりがちな作品の方向性を、それは一つの”現実”にしか過ぎないという描写に押さえ込んでいるのも巧いと思う(かなりハードモードな”現実”ではあるのだが)。

その絶妙なバランス感覚が、作品世界を、設定の割に暗く陰惨な感じにおちいらせることもなく─ハルの姿勢によってはある種の清々しさ・力強ささえ感じさせ、独特のポジティブさをまとった作品にしている。この点は特に声を大にして称賛しておきたいところだ。

本作品もおそらく原作は完結済みで、そんなに長引かずにこのコミック版も完結しそうだが、いまのところハルの視点から唯一こだわりが見られる「雨の日にだけ現れる人」の存在が気になる─このキャラクターが本筋とどう絡んでくるのかが、今後の一つのポイントになりそうだ。

こういう女性側からの比較的現実的な視線でのファンタジー作品というのはかなり貴重だと思う。こういう作品がある程度メジャーな流通にのって商品としてちゃんと成立しているというのが、やはり日本の創作界隈の幅の広さというか豊かさの証明だといってよいだろう。

<■伝説のお母さん(全2巻・完結)>

伝説のお母さん(bookwalker)

さて、ラストのこちらもある種の”ハードモード”な作品。別の意味では上記『JKハルは異世界で~』よりもさらにハードかもしれない(苦笑)。

かつて魔王を封印した伝説の勇者パーティ─あれから時は流れ人間たちは束の間の平和を享受していたが、再び魔王の影がさしはじめる。そんな時、そのメンバーの一人であった”伝説の魔法使い”はかつての魔王よりも遥かに強大な「育児」という敵と戦っていた─。

元はWeb投稿発の一作とのことだが、育児や産後の仕事復帰、はては労働問題までその周辺をうまくJRPG的な世界観に置き換えてコミカルに描いており、そういった苦労を経験済み・直面している層のツボにばっちりと刺さったようで、単行本化までされたとのこと。残念ながら自分はこの先所帯を持てそうにもないし育児にも関わったことがないが、本作を読むとその周辺の苦労がひしひしと伝わってきて「ああああ、すいませんすいませんすいません」と思わず謝ってしまいそうになる。それぐらいうまく(嫌味にせずに面白く)育児や家庭周辺の女性側の苦労を描いており、いわゆる「主婦」という立場が職業と認められないことへの穏やかな─しかし確固とした異議を表明している。

先日twitterでも育児に関する父親・母親の子供に対するスタンスの違いを明瞭に感じたことがあったという非常に有益なツイートがあったが、そういう認識の違いを互いによく話し合うことなく育児に突入してしまうなら、それはものすごくつらいだろう。乱暴を承知でいうと、このツイートの奥様のように冷静に互いの認識の差異を認められるのはすごく希少なケースだと思う─大抵は男女問わず不満をため込んでいる方が(相手の認識が自分と一致しないと)問答無用で言葉で殴りかかってくるような印象がある。そういうところが案外少子高齢化の大きな原因のひとつではないか。ましてや本作にあるように「同じ育児をするパーティ=仲間」と思っていた父親が実は「パーティ外の存在」というところから始めなければいけないというのであれば、それは心も折れるだろう。ただしこれを一方的に”男性自体”の根源的な問題としてしまうとおかしくなるのは自明の話で、やはりそこへ至る社会構造が根本にある、という認識をもって接しないと余計にこじれていくだろう。要は「非難したいものごとにでかすぎる主語を使う」と不要な敵を作りかねないが、本作はそこを非常に穏やかに─しかし力強く・粘り強く訴え続け、”かろうじて”ではあるが皆がハッピーな方向へと着地できるよう物語を落とし込んでいるのがすごく好感が持てる。

しかしこの手の現実をRPG的世界へ投影した、一種の風刺的な作品の魔王とか魔王軍の皆様はなぜこうもホワイト企業なのか(笑)。託児所を増やし、保育士を高待遇で雇入れ、9時17時でちゃんと帰宅させるという的確な戦略で、本作では勇者さえあっさり冒頭で魔王軍の手に落ちている(爆笑)。まあそれだけ現実の育児まわりの環境が過酷すぎるということなんだろうな、ある意味ここは笑っている場合ではないのだが。

最後に特筆しておきたい点として、本作の一番いいところは不満の対象となる存在─それはたいてい主人公たちのパートナーとなる男たちということになるのだが─を最後まで切り捨てることはしなかったところ。作中ギャグっぽく山のような離婚届用紙を積んでる描写などもあったりするのだが、最終的には皆おなじ社会の中で一緒に生きていく”仲間”だろう─という形に収めているのは、形はちがうが鬼滅の刃の最終巻のエピローグ部分をなんとなく想起させる。これも女性作者ならではの感性ということだろうか。